Kulturdenkmal des Jahres 2023

Kulturlandschaft Wald

Kulturlandschaft Wald und Wanderweg des Monats

Der Bund Heimat und Umwelt in Deutschland (BHU) hat gemeinsam mit seinen Mitgliedsverbänden die „Kulturlandschaft Wald“ mit all ihren Facetten als Kulturdenkmal des Jahres 2023 gewählt. Damit greift der BHU das Jahresthema „Forest and Landscape“ der Europäischen Landschaftsdekade (DALE) auf. Der Wald ist unter den gegenwärtigen Klimaverhältnissen die natürliche Vegetation in Mitteleuropa. 96 % der Fläche Deutschlands wären ohne die ständige Einwirkung des Menschen von Wäldern unterschiedlicher Baumarten bedeckt. Anders als häufig angenommen ist der heutige Wald jedoch keine unverfälschte Natur, sondern – ebenso wie Agrar-, Siedlungs- und Industrielandschaft – Teil der seit Jahrtausenden genutzten und daher sich stetig wandelnden Kulturlandschaft. In den kommenden Monaten werden wir mit verschiedenen Veranstaltungen die Kulturlandschaft Wald aufgreifen und monatlich mit dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) sowie anderen Partnern einen Wanderweg des Monats auf unserer Webseite vorstellen.

Der BHU hat einen Flyer herausgebracht, der die Hintergründe und die Bedeutung der Kulturlandschaft "Wald" näher beleuchtet. Klicken Sie hier um die pdf-Version zu lesen.

Neben dem Wanderweg des Monats werden wir uns mit dem Thema Wald auf verschiedenen Veranstaltungen auseinandersetzen, sei es regionalhistorisch oder ökologisch betrachtet.

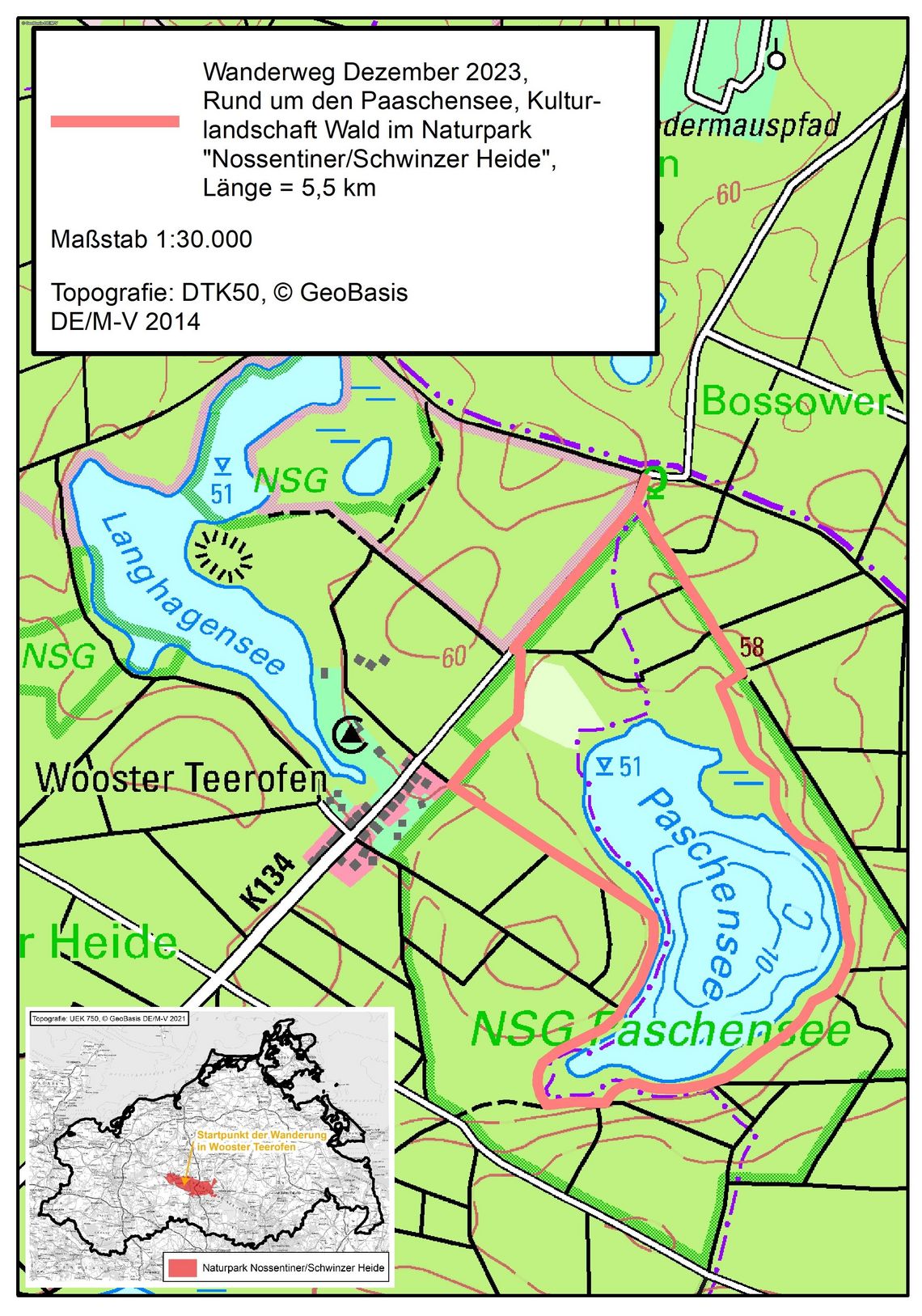

Wanderweg des Monats Dezember

Kulturlandschaft Wald im Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide

Von Wacholder, vergessenem Handwerk und Sternenguckern

Die heutige, rund sechs Kilometer lange Wanderung führt uns noch einmal in das Herz von Mecklenburg-Vorpommern, genauer in den Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide. Dieser Naturpark wirbt mit dem Slogan „Weite Wälder - stille Seen“ und so könnte auch die Überschrift unserer heutigen Wanderung lauten.

Ausgangsort ist das Walddorf Wooster Teerofen. In diesem Bereich gab es bereits im 18. Jahrhundert einen sogenannten Teerofen. Das sind große Öfen, in denen man das im Wald gewonnene Holz zu Holzkohle, Pech und Teer verarbeitete. Die Teerschweler und Tagelöhner wohnten vor Ort in einfachen Katen und begründeten so das Waldarbeiterdorf. Das alte Handwerk der Teerschwelerei gibt es nicht mehr. Nur der Name des beschaulichen Dorfes erinnert bis heute daran.

Um dieses kleine Dörfchen zu erreichen, biegen wir mit dem Auto zwischen Goldberg und Karow von der B 192 in Richtung Sandhof, Wooster Teerofen ab. Wir passieren Sandhof und fahren auch durch Wooster Teerofen hindurch, um am Ende des Dorfes rechts abzubiegen und das Auto auf dem Waldparkplatz abzustellen. Der heutige Wanderweg ist mit einem grünen Punkt gekennzeichnet und führt als Rundweg vom Parkplatz aus durch das Naturschutzgebiet Paschensee. Am Weg vermitteln an einigen Stellen Info-Tafeln des Naturparks Wissenswertes zur Naturausstattung des Gebietes.

Unser Weg beginnt hinter der Schranke am Waldeingang. Schon auf den ersten Metern fallen uns Heidelbeersträucher auf, die den Waldboden bedecken. Zwischen den Kiefern entdecken wir immer wieder einzelne Wacholderbüsche. Während Blaubeeren typisch für bodensaure Kiefernwälder sind, ist der Wacholder ein Indiz für die früher hier praktizierte Waldweide. Die Weidetiere fraßen im Wald Kräuter und Laubblätter, aber den stachligen Wacholder verschmähten sie. Auch heute kann man in manchen Jahren noch Ziegen oder Schafe im Wald entdecken. Sie sind hier als Landschaftspfleger im Einsatz, um das historische Waldbild zu erhalten. Uns erinnert dieser durch Nutzung geprägte, ganz besondere Wald einmal mehr an das vom Bund Heimat und Umwelt in Deutschland (BHU) mit seinen Mitgliedsverbänden 2023 ausgerufenen Kulturdenkmal des Jahres: Die „Kulturlandschaft Wald“.

Wir folgen weiter dem breiten, sandigen Waldweg. Er führt uns geradewegs zum Ufer des vom Wald gesäumten Paschensees. Dieser idyllische Waldsee, den wir nun umrunden wollen, ist ein kalk- und nährstoffarmer Klarwassersee. In heutiger Zeit und unserer mit Nährstoffen angereicherten Kulturlandschaft ist das etwas ganz Besonderes. So ist der Paschensee denn auch bereits seit 1982 Naturschutzgebiet.

Wir wenden uns nach rechts und folgen dem schmalen Pfad, der nahezu parallel zum Seeufer verläuft. Es geht durch einen abwechslungsreicheren Uferwald, der immer wieder einmal den Blick auf das Wasser des Sees freigibt. Nach etwa einem halben Kilometer nehmen wir rechter Hand immer deutlicher eine Böschung wahr. Hierbei handelt es sich um eine ehemalige Uferterrasse des Sees. Wer genau hinschaut, erkennt im trocken gefallenen Ufersaum eine neue jüngere Kiefern- und Birkengeneration. Diese Pionierbaumarten können hier wachsen, da der Seespiegel des oberirdisch zu- und abflusslosen Sees in den letzten Jahren gefallen ist. So entsteht eine kleine neue Uferterrasse. Botanisch interessierte Wanderer können hier seltene Pflanzen entdecken; so z. B. die kalkliebende Binsen-Schneide, den fleischfressenden Rundblättrigen Sonnentau oder geschützte Sporenpflanzen wie den Sprossenden und den Moorbärlapp sowie den Königsfarn.

Auf der weiteren Wanderung stoßen wir auf einen Bestand von Rot-Eichen. Diese Eichenart, die an den spitzzackigen Blättern, die nun am Boden liegen, erkennbar ist, wurde einst aus Nordamerika eingeführt. Gründe dafür waren ihre Zuwachsstärke, ihre Schädlingsresistenz und die Klimaangepasstheit. An diesem Standort wurde die Rot-Eiche als Waldbrandriegel gepflanzt. Ihr säurehaltiges und schlecht zersetzbares Laub behindert das Aufwachsen weiterer Vegetation, so dass ein eventuelles Bodenfeuer hier weniger „Nahrung“ hat und so gebremst werden kann.

Kurz darauf folgen wir dem Weg geradeaus, biegen also nicht nach links auf den Rundweg ab. Wir erreichen den sogenannten „Grünen Jäger“, eine Wegekreuzung, an der sich früher eine Siedlung befand, von deren Existenz heute nur noch eine alte Linde zeugt. Eine Tafel gibt Auskunft über die Geschichte dieses Ortes: Der Name „Grüner Jäger“ geht auf einen 1689 gegründeten Gasthof zurück. Hier kreuzten sich früher die Klöster Malchow und Dobbertin verbindende Klosterstraße mit dem Handelsweg von Rostock in die Mark Brandenburg. Neben dem Gasthof als Rastplatz für Reisende und Kaufleute, wurden hier auch die Pferde der Postkutschen gewechselt.

Von hier aus gehen wir südlich, links abbiegend, auf dem Grüner-Jäger-Weg in Richtung Wooster Teerofen, biegen aber noch einmal links zum ausgeschilderten Sternenbeobachtungsplatz ab. Mit nur neun Einwohnern je km² ist der Naturpark dünn besiedelt. Hier wird es nachts noch richtig dunkel. Sie lachen, aber Landschaften, die nachts nicht oder nur wenig von Licht beeinflusst werden, sind in Deutschland selten geworden. Im Naturpark hat man das erkannt und sich auf den Entwicklungsweg zum Sternenpark gemacht. Bisher wurden zehn Sternenbeobachtungsplätze eingerichtet, wovon wir einen auf dem Rückweg zu unserem Ausgangspunkt gerade passieren. Kurze Zeit später erreichen wir wieder Wooster Teerofen, den Ausgangspunkt unserer heutigen Wanderung.

Bilder: Jörg Gast

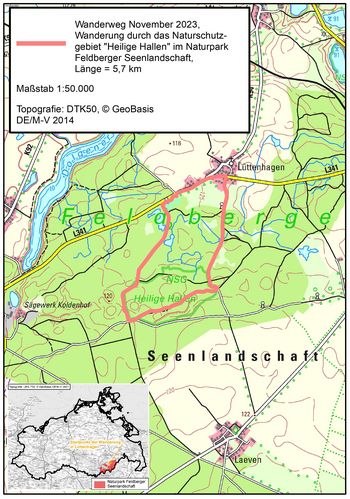

Wanderweg des Monats November

Kulturlandschaft Wald - Wanderung zu den Heiligen Hallen

Der etwa 6 km lange Rundwanderweges des Monats November führt uns in den Süden Mecklenburgs, genauer in den Naturpark Feldberger Seenlandschaft.

Ausgangspunkt der heutigen Wanderung ist der Parkplatz am „Lütt Holthus“, dem kleinen sehenswerten Waldmuseum in Lüttenhagen. Gleich gegenüber vom Parkplatz beginnt unser Wanderweg. Nachdem wir die Straße überquert haben, begeben wir uns nach rechts und wandern ca. 250 m entlang der Straße. Dann kommen wir zum sogenannten „Paradiesgarten“, einem Arboretum, das bereits vor rund 100 Jahren als forstlicher Versuchsgarten angelegt wurde. Hier können wir eine Vielzahl verschiedener Baumarten sehen und uns selbst testen. Wie viele Arten erkennen Sie auch ohne auf das Schild zu schauen? Übrigens kommt jedes Jahr mindestens ein neuer Baum hinzu: der jeweilige Baum des Jahres.

Nach dem Verlassen des Arboretums wenden wir uns nach links und begeben uns auf den Weg zu den sogenannten „Heiligen Hallen“. Der Name „Heilige Hallen“ entstand Mitte des vorigen Jahrhunderts, da die glatten, hoch aufragenden Buchstämme an gotische Kirchenbauten erinnerten. Großherzog Georg von Mecklenburg-Strelitz verfasste um 1850 ein Gedicht „bei der Erinnerung des Buchenwaldes bei Lüttenhagen“ und ordnete an, dass der Baumbestand „für alle Zeiten zu schonen“ sei. 1938 wurden die „Heiligen Hallen“ als Naturschutzgebiet mit einer Größe von ca. 25 ha ausgewiesen. Seither wurde in diesem Wald keine geregelte forstwirtschaftliche Nutzung mehr durchgeführt. Allerdings wurden bis 1950 die toten Bäume noch entnommen und aufgearbeitet. Erst seit 1950 darf auch kein Totholz mehr entnommen werden. 1993 wurde das Gebiet auf 65,5 ha erweitert, wobei nicht alles Totalreservat ist. Das 30 ha große Kerngebiet aber schützt den ältesten Buchenwald Deutschlands mit seinen über 300 Jahre alten Bäumen.

Na neugierig geworden? Also los geht’s: Der Weg zu den „Heiligen Hallen“ führt zunächst ungefähr 1,7 km über Kopfsteinpflaster auf dem sogenannten „Neuen Damm“. Nach rund 300 m sehen wir linker Hand eine mächtige Eiche - die Köhlereieiche. Sie liefert einen Hinweis auf die frühere Nutzung der Wälder durch Köhlereien, Glashütten und Teeröfen. In der Köhlerei wurden Holzkohle und Buchenteer hergestellt.

Die kuppige Landschaft, durch die wir wandern, ist geprägt von der letzten Eiszeit. Das Gebiet um die „Heiligen Hallen“ stellt einen Hauptendmoränenzug des Pommerschen Stadiums der Weichseleiszeit, der vor etwa 15.000 Jahren entstand, dar. Bis hierher drangen die Eismassen vor und lagerten beim Abtauen die mitgeführten Stein- und Erdmassen ab. Neben dem abwechslungsreichen Relief und den zahlreichen Senken sind die mächtigen Findlinge Zeugen dieser Entstehungsgeschichte. So wurde Mecklenburg „steinreich“. Der Weg führt vorbei an einem größeren Soll durch den Wald bis zur Kreuzung von zwei Hauptwegen. An der Kreuzung biegen wir links ab und sind nach etwa 100 m am Anfangspunkt des Wanderweges durch die „Heiligen Hallen" angelangt.

Hier halten wir einen Augenblick inne, um das Waldbild bewusst aufzunehmen. Viele der bis zu 350 Jahre alten und etwa 50 m hohen Buchen sind abgestorben, einige haben ihre Kronen verloren. An zahlreichen Stämmen wachsen Baumpilze. In diesem „unordentlichen“ Wald vollzieht sich ein Prozess, der nur an wenigen Stellen in Mitteleuropa erlebbar ist - die natürliche Erneuerung des Waldes.

Die Bäume haben ihre biologische Altersgrenze erreicht und sind deshalb anfällig für Pilze und andere Schwächeparasiten. Die geschwächten und kranken Bäume werden vom Sturm gebrochen und geworfen, bleiben liegen und werden zersetzt. Die geschädigten Baumriesen hinterlassen Lücken im Bestand, durch die das Sonnenlicht bis auf den Waldboden gelangt. Durch das Licht bekommen die schon im Dunkel des Bestandes aufwachsenden jungen Bäume bessere Wachstumsbedingungen. Eine neue Baumgeneration wächst heran. Im Moment gewinnt die neue Baumgeneration immer mehr die Oberhand, Baumveteranen werden seltener. Seien Sie also nicht enttäuscht, wenn das Klischee der Baumriesen sich nicht gänzlich erfüllt. Das Besondere ist die natürliche Dynamik dieses sich selbst verjüngenden Waldes. Das am Boden liegende oder stehende „Totholz“ ist voller Leben: Bockkäfer und Holzwespen, Pilze sowie unzählige andere Lebewesen leben im und vom Totholz. Im Laufe von Jahrzehnten zersetzen sie die toten Bäume zu Humus und schaffen so die Grundlagen für neues Leben.

Der Wirtschaftswald liefert Holz als wertvollen und regenerativen Rohstoff. Die Bäume werden gefällt und genutzt, bevor sie absterben. Damit fehlt dem Wirtschaftswald aber auch ein Teil der auf Totholz angewiesenen Zersetzer. Die naturgemäße Forstwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist darauf ausgerichtet, neben der Holzproduktion auch Aspekte des Artenschutzes und der Erholungsfunktion des Waldes zu berücksichtigen. Dementsprechend gehört ein gewisser Totholzanteil inzwischen auch zu jedem Wirtschaftswald. Doch eine so große Artenvielfalt wie hier in den Heiligen Hallen bleibt etwas Besonderes und auch die Waldbilder eines über Generationen ungenutzten Waldes sind einmalig.

All dies geht uns durch den Kopf, während wir dem schmalen Waldweg folgen. Entlang dieses Wegeabschnittes können keine Sicherungen gegen herabfallende Äste oder gar Bäume getroffen werden. Auf den Wanderwegen im Wald besteht keine Verkehrssicherungspflicht für von der Natur ausgehende Gefahren. Das Betreten des Waldes erfolgt auf eigene Gefahr. Wir empfehlen deshalb, diesen Teil bei starkem Wind oder Niederschlägen nicht zu begehen und besondere Aufmerksamkeit walten zu lassen. Die meterdicken Stämme, die immer wieder quer über dem Weg liegen, vermitteln einen sehr anschaulichen Eindruck von der Mächtigkeit der alten Buchen. Sie werden nach dem Umfallen nicht weggeräumt. Nur das kurze Stück über dem Wanderweg wird als Durchgang herausgeschnitten. Einige Stämme liegen schon Jahre dort und sind fast vollständig zu Humus geworden.

Nach etwa 500 m entdecken wir linker Hand eine tiefe Senke. Hierin hat sich ein sogenanntes Kesselmoor gebildet. Nach dem Ende der Eiszeit sammelten sich hier Schmelz- und Niederschlagswasser und anschließend begann die Senke zu vermooren. Da sich in diesen abflusslosen Senken bis heute nur Regenwasser sammelt, sind die meisten Kesselmore nährstoffarm und werden von einer entsprechenden torfmoosdominierten Vegetation bestimmt. Am Rand finden wir häufig auch den Baum des Jahres 2023 – die Moorbirke. Kesselmoore sind zum Teil über 10 m tief und die Moorbildung ist bis heute nicht abgeschlossen.

Wir setzen unsere Wanderung fort. Der Wald geht in einen jüngeren Eichen-Mischwald über. In diesen Teilen des Naturschutzgebietes findet als Übergang von der Kernzone eine schonende forstliche Nutzung statt. Nach weiteren 600 m gelangen wir an den Hauptweg, der die Grenze des Naturschutzgebietes „Heilige Hallen“ darstellt. Hier biegen wir links ab. Der Wanderweg führt uns durch den Wirtschaftswald wieder in Richtung Lüttenhagen. An der Weggabelung in Lüttenhagen biegen wir abermals links ab und gelangen nun über die Ortsverbindungsstraße wieder zum Ausgangspunkt unserer heutigen Wanderung, dem „Lütt Holthus“.

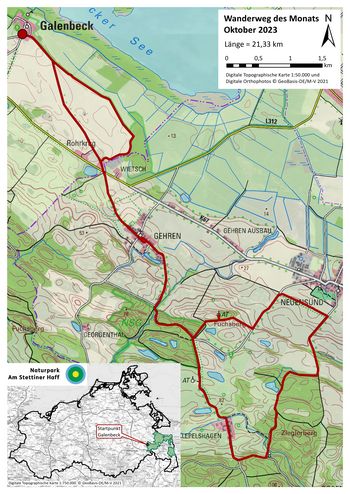

Wanderweg des Monats Oktober

Vom Galenbecker See durch die Brohmer Berge

Wir starten unsere heutige, rund 20 Kilometer lange Wanderung (Wer es kürzer möchte, kann auch in Rohrkrug oder Gehren starten.) in Galenbeck, der östlichsten Gemeinde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Das kleine Dorf hat eine interessante Dorfkirche, die auf das 14. Jahrhundert zurückgeht und in Fassade und Turm Materialien wie Feldstein, Backstein und Fachwerk vereint. Daneben gibt es ein Gutshaus, eine Tanzlinde (!) und den beeindruckenden schiefen Turm der Burgruine Galenbeck. Wir aber wollen wandern und begeben uns auf den mit blau weißem Balken gekennzeichneten Naturparkweg in Richtung Rohrkrug. Schon kurz nachdem wir den Ort verlassen haben, biegen wir links vom Weg ab und nutzen den zwischen Wiese und Acker verlaufenden unscheinbareren Feldweg. Dieser führt uns parallel zum Ufer des Galenbecker Sees nach Rohrkrug. Hier queren wir die Kreisstraße und setzen unseren Weg auf dem naturbelassenen Naturparkweg fort. Ein baum- und heckenbestandener Feldweg führt uns nach etwas mehr als einem Kilometer in das Örtchen Gehren, in dessen Zentrum wir auf die kleine restaurierte Dorfkirche stoßen. Dem feldsteinernen Rechteckbau wurde im 18. Jahrhundert der Westturm in Fachwerkbauweise über dem Giebel hinzugefügt. Auch ein Blick in das Innere der Kirche lohnt, hat sich doch die barocke Ausstattung der Kirche über die Zeit erhalten. Weiter geht es in östlicher Richtung, der Naturparkwegbeschilderung folgend. Kurz nach Verlassen des Dorfes schwenkt der Weg nach Süden, direkt auf die Brohmer Berge ein. Hier tauchen wir ein in das schattige Laubdach des Waldes, das nun zum Herbst hin immer bunter wird. Wir bemerken natürlich auch das bewegte Relief mit seinen „Höhen und Tiefen“, das natürlich ein Ergebnis der Eiszeit ist. Die eiszeitlichen Gletscher haben hier den imposanten Höhenzug der Rosenthaler Staffel geschaffen, auf deren Geschiebemergel heute die Brohmer Berge stocken. Wenn wir den Wald wieder verlassen biegen wir rechts nach Süden in Richtung Klepelshagen ab und verlassen den Naturparkweg. Es geht abermals durch die Feldflur mit immer wieder schönen Einblicken und Aussichten. Nach etwa anderthalb Kilometern erreichen wir Klepelshagen, das durch den Sitz und den landwirtschaftlichen Modellbetrieb der Deutschen Wildtier Stiftung geprägt wird. Wir durchwandern den Ort geradewegs und tauchen rund 300 Meter südlich des Dorfes wieder in den Wald ein, um aber gleich wieder links abzubiegen. Wir wandern nun parallel zum Waldrand. Durch die Stämme leuchtet linkerhand das Licht der Feldflur. Nach ca. 450 Metern stoßen wir erneut auf einen Weg, dem wir abermals links abbiegend nach Norden folgen. Es geht abwechselnd am Waldrand und durch den herrlichen Klepelshägener Forst. Nicht nur das Spiel von Licht und Schatten und der kühle Mischwald aus dem es nach Pilzen duftet, beschäftigen uns, sondern es fällt wiederum das bewegte Gelände auf das für Abwechslung sorgt. Dann biegt der Waldweg im Norden des Waldes beinahe rechtwinklig rechts herum und wir stoßen auf einen Weg, den wir links herum folgen und so nach Neuensund gelangen. In Sichtweite zum Ort befindet sich eine Heckenpflanzung mit parallel verlaufendem Feldweg. Noch vor dem Ort biegen wir links auf den heckenbegleitenden Feldweg ein und folgen ihm, bis wir an einen befestigen Weg stoßen, dem wir links herum nach Süden folgen. Nach rund 600 Metern, etwa auf halber Strecke biegen wir rechts ab und gehen auf den Fuchsberg, eine verbuschte und bewaldete Anhöhe, zu. Hier befindet sich ein Aussichtsturm des Naturparkes Am Stettiner Haff. Von hier aus haben wir einen grandiosen Blick in die Landschaft bis zum Galenbecker See. Gerade im Herbst dürften in der Luft, auf den umliegenden Feldern und auf dem See zahlreiche Gänse und Kraniche, die auf dem Zug hier rasten, zu beobachten sein. Nach dieser Verschnaufpause folgen wir dem Weg wieder in den Klepelshägener Forst und kommen zur Wegekreuzung auf der wir am Vormittag südwärts gewandert waren. Nun folgen wir wieder dem beschilderten Naturparkweg rechts herum durch den Wald zurück bis Gehren und Rohrkrug – die Strecke kennen wir schon vom Hinweg. In Rohrkrug queren wir erneut die Kreisstraße und den Ort, um schließlich geradewegs durch die Feldflur über den Naturparkweg unseren Ausgangsort Galenbeck zu erreichen.

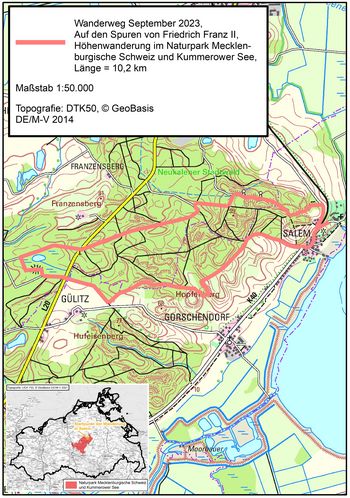

Wanderweg des Monats September

Auf den Spuren von Friedrich Franz II: Höhenwanderung in der Mecklenburgischen Schweiz (ca. 10,5 km)

Im Nord-Osten des Naturparks Mecklenburgische Schweiz und Kummerower Sees liegt knapp über Meeresniveau der Kummerower See. Dieser ist mit seinen 33 km2 der viertgrößte See in Mecklenburg-Vorpommern. Durch ihn verläuft die ehemalige Landesgrenze zwischen den beiden Landesteilen Mecklenburg und Pommern. Am westlichen Ufer befindet sich das alte Fischerdorf Salem, welches sich inzwischen zum Urlauberdorf gemausert hat. Hier hat sich die Familienferienstätte Salem seit vielen Jahren etabliert und ist Anlaufstätte für Familien, Schulklassen, Vereine, Firmen und so weiter, die dort ein paar freie Tage verbringen oder sich schulen lassen wollen. Dort auf dem Parkplatz wollen wir unser Auto stehen lassen und auf Schusters Rappen über die Gülitzer Höhen wandern.

Kurz nachdem wir das Gelände der Ferienstätte verlassen haben, überqueren wir die alte Bahnlinie zwischen Malchin und Dargun. Züge fahren dort schon lange nicht mehr, aber es besteht die Möglichkeit, mit einer Draisine von Dargun nach Salem sich per Pedes fortzubewegen. Dahinter biegen wir rechts ab und gehen wenige Meter zum Bataillenberg. Der Berg erhielt seinen Namen nach dem Gefecht zwischen Preußen und Schweden 1762/63. Von hier aus kann man den weiten Ausblick über den Kummerower See genießen. Gleich hinter dem Bataillenberg überqueren wir die Straße und erreichen den Hexenplatz. Eine Hinweistafel gibt Auskunft darüber, was es mit den Hexen von Salem auf sich hat. Gleich links hinter der Tafel führt der Weg durch eine Lücke in der Böschung hindurch, die links und rechts durch große Findlinge, den Trollsteinen, flankiert wird. Auch zu diesen Steinen findet sich eine Erklärung auf der Infotafel.

Nach etwa 150 Metern halten wir uns links des Weges und erreichen nach weiteren 300 Metern eine Wegekreuzung. Linkerhand geht es auf den Heesterberg, von wo sich weite Ausblicke auf den Kummerower See und das Vorland der Mecklenburgischen Schweiz bieten. Wir aber wählen den rechten Weg, der auf einem Kamm entlangführt, um nach etwa 500 Metern die Friedrich-Franzens- und die Marienhöhe zu erklimmen. Hier findet der Wanderer zwei Steine, die auf die jeweilige Höhe hinweisen. Diese wurden zu Ehren zweier Besuche (1844 und 1871) des Großherzogs von Mecklenburg, Friedrich Franz II. und seiner Ehefrau Marie errichtet. Eine genauere Erläuterung der Geschichte, die zur Namensgebung führte, findet sich auf einer kleinen Infotafel wieder.

Nun geht es zunächst abwärts, bis wir nach etwa 100 Metern den Naturpark-Weg verlassen, dem wir seit der Wegekreuzung folgen (Blauer Balken auf weißem Grund) und biegen links und nach weiteren 200 Metern rechts ab. Nach weiteren 450 Metern müssen wir ein wenig im Zick-Zack laufen: links abbiegen, nach 50 Metern wieder links und nach 75 Metern rechts. Am besten hält man sich an die Wegweiserbeschilderung in Richtung „Waldparkplatz L 20“, um den Weg nicht zu verfehlen. Ist diese kleine Hürde geschafft, wandern wir etwa 1 ¾ Kilometer immer gerade aus. Bitte beachten, dass der Weg zum Waldparkplatz nach etwa 1 Kilometer abbiegt, wir aber geradeaus weitergehen. Der Weg führt stetig leicht bergauf durch Buchen- bzw. Buchen-Mischwälder, die sich im Herbst in goldgelber Pracht präsentieren. Nach Erreichen der Landstraße L 20 überqueren wir diese und wandern weiter durch den Wald. Nach etwa 300 Metern halten wir uns links. Auf der rechten Seite taucht ein langgestrecktes Moor auf, aus dem Bülten-Seggen aus dem Wasser ragen. Mit etwas Glück ist dort auch der Seeadler zu entdecken, der dort auf Beute ansitzt. Auf der linken Seite liegt eingebettet zwischen Mooren der Schwarze See, um den sich einige Sagen ranken. An der nächsten Wegekreuzung biegen wir links und nach etwa 350 Metern wieder links ab. Einige Meter weiter liegt links des Weges vor dem Schwarzen See der Wall einer mittelalterlichen Niederungsburg aus dem 14. Jahrhundert, dessen Erdwall und Wassergraben noch gut erkennbar sind.

Wir erreichen den Waldparkplatz an der L 20, überqueren die Landstraße und wandern an der Waldkante unter alten Eichen an Gülitz vorbei. Hinter Gülitz treffen wir wieder auf den Naturparkweg und folgen diesem in Richtung Salem. Zunächst geht es immer an der Waldkante weiter, dann führt der Weg gerade aus durch den Wald. Dem Naturpark-Weg folgend erscheint rechterhand der eindrucksvolle kegelförmige Hopfenberg. Der Name des Berges ist durch einen Übersetzungsfehler aus dem Niederdeutschem entstanden. Ursprünglich hieß er „Hoppenbarg“, da er einstmals dem Müller Hopp gehörte, jedoch übersetzte man bei der Kartographierung „Hoppen“ mit „Hopfen“. Auf halber Höhe des Berges biegt der Naturpark-Weg links ab und folgt dem Gorschendorfer Mühlenbach. Dort befand sich auch einst die alte Wassermühle, auf deren einstigen Standort eine Infotafel hinweist. Hinter der Wassermühle erreichen wir die Waldkante, an der wir nun bis Salem weiterwandern. Rechts des Weges, der jetzt stetig bergauf und bergab geht, befindet sich Grünland, über welches man herrliche Ausblicke über den Kummerower See hat. Kurz vor Salem biegt der Naturparkweg scharf links zum Heesterberg ab, wir jedoch gehen geradeaus weiter und unterqueren die alte Bahnlinie. In Salem angekommen halten wir uns links, um nach etwa 500 Meter wieder unseren Ausgangspunkt zu erreichen.

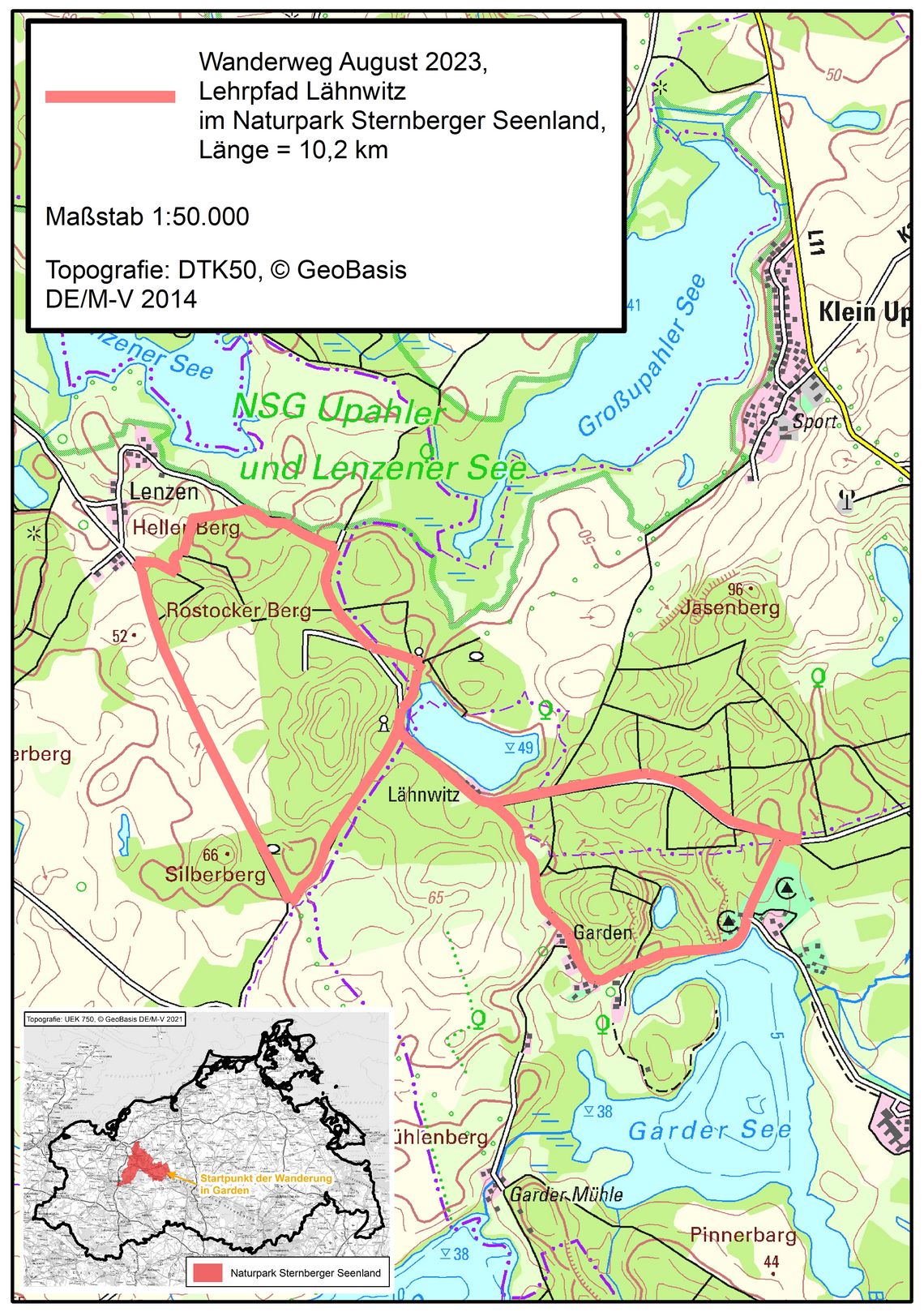

Wanderweg des Monats August

Landschaftsgeschichte und Wald – Der Lehrpfad bei Lähnwitz

Der Wanderweg des Monats August führt uns in den Osten des Naturparks Sternberger Seenland. Die von der Endmoräne und dem Sander der Pommerschen Haupteisrandlage der Weichseleiszeit geprägte Landschaft war bereits vor gut 5000 Jahren besiedelt. Überall kann man Spuren der Landnutzung von der Steinzeit bis heute entdecken.

Ausgangspunkt der heutigen Wanderung ist der von Lohmen über die Garder Straße gut zu erreichende „Campingplatz am Garder See“. Unsere rund 12 km lange Wanderung beginnt an der Rezeption des Campingplatzes, an der Infotafel zur „Seeblickregion Lohmen“. Wir nehmen den Weg vorbei an Camping- und Parkplatz rechts bergan nach Norden bis zu einem Wegweiser-Stein aus dem 19. Jahrhundert. Hier stoßen wir auch auf einen Hinweis zum landschaftsgeschichtlichen Lehrpfad, der 2010 gemeinsam vom Forstamt Güstrow und dem Naturpark Sternberger Seenland entwickelt wurde und der große Teile unseres weiteren Weges bestimmen wird. Wir folgen dem Weg im spitzen Winkel in Richtung Lähnwitz. Der Waldweg führt geradeaus durch einen abwechslungsreichen Wald. So können wir auf der rechten Seite das bewegte Gelände wahrnehmen. Dass es sich dabei um eiszeitliche Erosionsrinnen handelt, erfahren wir von der Infotafel Wegesrand. Weiter geht es dem Waldweg folgend bis zum Ratsplatz mit einer auffallenden großen Eiche kurz vor der Ortslage Lähnwitz. Hier beginnt der eigentliche Rundweg. Vor Ort befinden sich Informationstafeln zum Lehrpfad und zum „Naturparkweg“ sowie ein kleiner überdachter Rastplatz. Der Lehrpfad ist mit dem Wegzeichen „grüner Schrägstrich auf weißem Grund“ gekennzeichnet, der Naturparkweg, der durch das Binnenland Mecklenburg-Vorpommerns vom Schaalsee bis zum Stettiner Haff führt, mit „blauem Strich auf weißem Grund“.

Vom Rastplatzaus können wir bereits die Siedlung Lähnwitz und den Lähnwitzer See erahnen. Wir verlassen den Rastplatz rechts abbiegend und passieren den Ort Lähnwitz. Ursprünglich befand sich hier die längst untergegangene slawische Siedlung Lähnwitz, später eine gleichnamige Ziegelei, die später als Försterei und heute als Ferienhaus genutzt wird. Der zweispurige Betonplattenweg führt uns am Lähnwitzer See vorbei, wo wir erst einmal den Blick auf den See genießen können. Wer genaueres wissen möchte, kann sich über die Infotafel schlau machen. Wir setzen unsere Wanderung geradeaus gehend fort. Fast unbemerkt geht die Betonspur in einen festen Waldweg über. An der Wegkreuzung mit Wegestein und Infotafel biegen wir rechts ab und wandern bis zur nächsten Weggabelung mit Wegweiser-Stein. Wir verlassen den Hauptweg und gehen nach rechts Richtung Klein Upahl bis wir auf die nächste Infotafel, einen Wegweiser und einen weiteren Wegweiser-Stein stoßen. Von hier aus lohnt ein kleiner Abstecher (ca. 130 Meter) zum ausgeschilderten Hügelgrab und Großsteingrab. Vom steinzeitlichen Großsteingrab sind allerdings nur noch Reste übrig, denn im 19. Jahrhundert wurden die großen Findlinge von Steinschlägern genutzt, um Pflaster- und Schottersteine für die ersten „Kunststraßen“ herzustellen.

Zurück zur Wegekreuzung gehen wir in Richtung Lenzen wieder auf den Hauptweg zu. Auch hier lohnt ein ganz kurzer Abstecher (ca. 70 m) zur „Schwedenkiefer“, der ältesten und größten Kiefer im Forstrevier Lohmen.

Angekommen an der Wegekreuzung mit dem Hauptweg biegen wir nach rechts Richtung Lenzen ab. Wir folgen dem Hauptweg durch den von Buchen geprägten Wald bis auf der rechten Seite zwei Infotafeln zu sehen sind, von denen eine auf den nicht einfach zu entdeckenden „Lützowstein“ hinweist. Er zählt zu den geschützten Geotopen Mecklenburg-Vorpommerns. Am nächsten Wegweiser-Stein biegen wir nach links ab in Richtung Lenzen / Sternberg. Der Weg führt uns an einer Wiese vorbei, die Teil des Naturschutzgebietes „Upahl - Lenzener See“ ist. Dieses Naturschutzgebiet ist mit 520 ha das größte im Naturpark Sternberger Seenland. Wir genießen den weiten Blick über die hügelige, malerische Landschaft, die hier überwiegend als Rinderweide genutzt wird. Bevor der Landweg geradeaus als Betonspurbahn fortgesetzt wird, biegen wir am Lehrpfad-Wegweiser, dem Waldrand folgend, links ab. Doch auch hier sei der Hinweis erlaubt, dass ein Abstecher geradeaus über die Betonspurbahn in das etwa 500 m entfernte Töpferdorf Lenzen lohnt.

Wir setzen unseren Weg am Waldrand in Richtung Südwesten fort und biegen an einer Lichtung, am Wegweiser links in den Wald ein. Nun schlängelt sich der gut gekennzeichnete Weg durch den schattigen Wald. Wieder am Feldrand angekommen, biegen wir nach links auf einen herrlichen, abwechslungsreichen alten Landweg ein. Nach ca. 1,5 km mündet der Feldweg wieder in einen schönen alten Buchenwald. Hier treffen wir zunächst linker Hand auf den „Lenzer Steintanz“, einem Bodendenkmal aus vorrömischer Eisenzeit. Weiter geht es geradeaus zum Rastplatz »Dröger Kraug«, einer einst bedeutenden Wegekreuzung und einem früheren Rastplatz der Holzknechte. Ob sie wohl angesichts ihrer schweren Arbeit einen Blick für die vor uns liegende herrliche Endmoränenlandschaft hatten? Wir setzen am Ende des Waldes links abbiegend und der Ausschilderung des Lehrpfades bzw. des Naturparkweges folgend unsere Wanderung fort bis wir wieder am Rastplatz in Lähnwitz ankommen. An der Weggabel folgen wir dem Naturparkweg bis zur Wegekreuzung des 1227 erstmals urkundlich erwähnten Dorfes Garden. Hier laufen wir geradeaus weiter zum Campingplatz und somit unserem Ausgangspunkt.

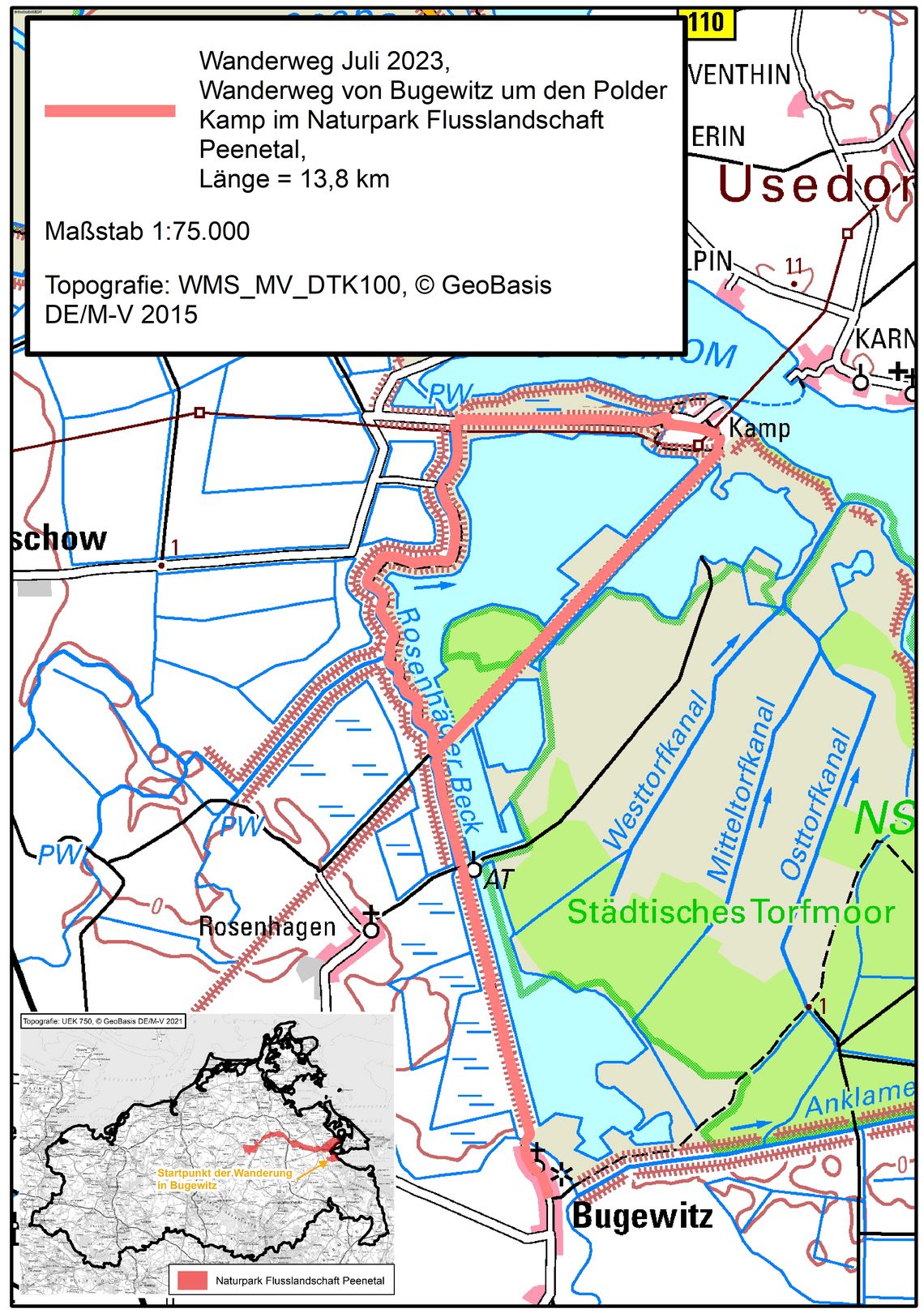

Wanderweg des Monats Juli 2023

Wanderung durch die Renaturierungsgebiete am Anklamer Stadtbruch

Der Wanderweg des Monats Juli führt uns nach Vorpommern, in das legendäre Anklamer Stadtbruch mit seiner großartigen Naturausstattung und bewegten Geschichte. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts war das Anklamer Stadtbruch großflächig abgetorft und einschließlich der umliegenden Polder bis Mitte der 1990er Jahre intensiv entwässert worden. Ein großer Teil seiner ursprünglichen, besonderen Tier- und Pflanzenarten ging dadurch verloren.

Ende 1995 überspülte eine Sturmflut die ganze Region und in der Folge wurden, über mehrere Projekte und Jahre hinweg, die das Stadtbruch umgebenden Polder zurückgebaut. Auch im Stadtbruch selbst wurde die künstliche Entwässerung, zumindest der höherliegenden Bereiche, deutlich vermindert. Große, rasch verlandende Flachwasserseen entstanden und auch im Bruch herrschen wieder hohe Wasserstände. Immer noch bemerkenswerte Reste des ursprünglichen, derzeit hochgefährdeten Arteninventars konnten gerettet werden.

Heute führt ein Wanderweg unmittelbar am Rand der Renaturierungsgebiete entlang bzw. sogar mitten hindurch; ein Eldorado für Naturliebhaber und wegen der vielen Wasservögel ganz besonders für Ornithologen. Das Anklamer Stadtbruch bietet darüber hinaus auch vielfältige Gelegenheiten zur Beobachtung anderer Tiere des Moores, wie z. B. Libellen und Schmetterlinge oder auch Biber und Fischotter. Last but not least ist das Moor selbst in seiner Größe, Ausdehnung, Kraft und Urwüchsigkeit ein einzigartiger Erlebnisraum, der mit immer neuen, ungewohnten Landschaftsbildern aufwartet.

Unsere rund zwölf Kilometer lange Wanderung beginnt im 1233 erstmals urkundlich erwähnten Dörfchen Bugewitz, wo sich ein Eingangsbereich der Naturparke Flusslandschaft Peenetal und Am Stettiner Haff befindet. Großformatige Tafeln informieren über die Landschaft und die Geschichte des Anklamer Stadtbruchs. Gleich daneben, im backsteinernen, sorgfältig restaurierten Natur-Kultur-Haus Bugewitz, können Sie in diesem Sommer eine tolle Fotoausstellung zum Anklamer Stadtbruch von Mitgliedern der Gesellschaft für Naturfotografie e.V. besichtigen. Im Haus hat eine Projektgruppe ihren Arbeitssitz, deren Mitglieder sich um den Schutz der wiesenbrütenden Watvögel kümmern.

Vom Natur-Kultur-Haus aus geht es an der kleinen Dorfkirche vorbei in Richtung NNW über einen asphaltierten Rückzugsdeich zum Beobachtungsturm Rosenhagen. Auf dem Weg dorthin blicken wir rechter Hand auf flache Wasserbereiche, linkerhand auf den Polder Bugewitz mit seinen Wiesen. Unsere heutige Wanderroute ist ein Naturerlebnisweg der Superlative – besonders während des Vogelzuges oder der Brutsaison ein Muss für Ornithologen, die sich dann aus aller Welt hier einfinden. Der Platz reicht nicht, um auch nur anzudeuten, was hier alles zu beobachten ist. Ob nun diverse Seeschwalbenarten, Kampfläufer, Säbelschnäbler oder Seeadler in Mengen. Schauen und staunen Sie selbst. Das Peenetal weist die größte Seeadlerbrutdichte in Deutschland auf und im Peenetal wiederum gibt es die meisten Adler im Anklamer Stadtbruch. Man muss auch nicht jede Vogelart mit Namen kennen, um den Flug des Adlers genießen zu können oder in diesem überbordenden Naturreichtum, wie er in Deutschland nur noch selten zu finden ist, zu schwelgen.

Der Beobachtungsturm Rosenhagen bietet einen wunderbaren Blick auf die gefluteten Polder im Hinterland des Stadtbruchs. Auf den Wasserflächen tummeln sich unzählige Enten, Gänse, Kraniche sowie Fisch- und Silberreiher. Neben den allgegenwärtigen Kormoranen ziehen die majestätischen Seeadler ihre Kreise oder sitzen in den abgestorbenen Bäumen. Wohl dem, der ein Fernglas oder gar Spektiv dabei hat!

Uns führt der Weg am Turm vorbei weiter geradeaus, Richtung NNW, immer an der links von uns liegenden Rosenhäger Beck entlang. Im Wirrwarr von Schilf und Seggen können wir Rohrsänger, Rohrammern oder Bartmeisen, verschiedenste Libellen und Falter u.v.m. entdecken und wenn sich der Blick aufs Wasser öffnet, eine Vielzahl von Wasservögeln. Nicht zu vergessen die Flora der verlandenden Flachwasserseen und Saumstrukturen – wahrhaft bemerkenswert.

Schließlich erreichen wir die Kreisstraße. Hier biegen wir nach rechts ab und wandern weiter in Richtung Kamp. Im ehemaligen Fischerdorf Kamp blicken wir vom Ufer des Peenestroms auf das imposante Baudenkmal der Ruine einer Eisenbahnhubbrücke, die bis zum Ende des 2. Weltkrieges das Festland mit der Insel Usedom verband. Heute kann man, zumindest während der Saison, mit einer Personen-/ Fahrradfähre von Kamp nach Karnin zur Insel Usedom übersetzen.

Wir aber setzen unsere Wanderung auf dem ehemaligen Bahndamm an der Kamp-Karniner Hubbrücke fort, dem wir in Richtung Südwesten bzw. Rosenhagen folgen. Der Bahndamm liegt etwa vier Meter über der umliegenden Landschaft und bietet so einen besonders guten Einblick in die Lebewelt der Renaturierungsgebiete, durch die er mitten hindurchführt. Auf dem trockenen Damm sonnen sich gern Eidechsen und auch Schlangen. Neben den Ringelnattern kann man mit großem Glück sogar auch mal eine seltene Kreuzotter entdecken. Im Flachwasser dieses deutschlandweit einmaligen Feuchtgebiets quaken die Frösche und über dem Wasser und Schilf flirren und sirren, fliegen und schwirren unzählige Insekten.

Auf dem ehemaligen Bahndamm stößt man überall auf die Spuren des Bibers. Meister Bockert, wie der größte Nager Europas auch genannt wird, kann man insbesondere während der Dämmerung bei entsprechender Vorsicht vom Damm aus auch live bei der Arbeit beobachten. Ähnliches gilt für andere Säugetiere wie Rehe, Hirsche, Dachse, Wildschweine usw. Nach etwa drei Kilometern biegen wir wieder links auf den Weg am rechten Ufer der Rosenhäger Beck ab. Den kennen wir schon und er führt uns nach ca. 3,5 km Richtung SSO wieder zum Startpunkt der Wanderung in Bugewitz. Wenn es noch nicht zu spät ist, können wir den erlebnisreichen Tag bei Kaffee und Kuchen im kleinen Café in der Scheune ausklingen lassen.

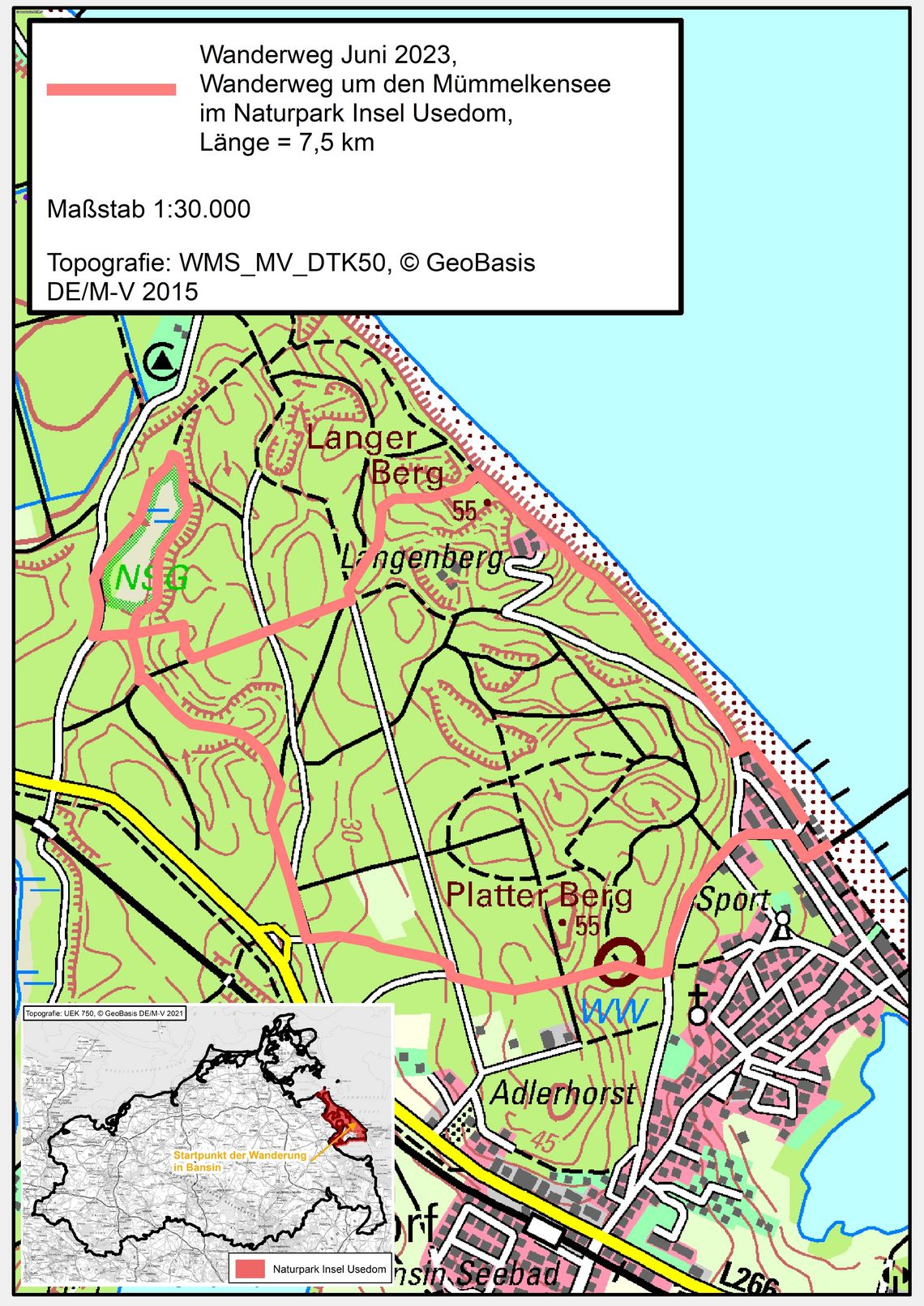

Wanderweg des Monates Juni 2023

Wanderung um den Mümmelkensee auf der Sonneninsel Usedom

Der Wanderweg des Monates Juni ist ein wahrer „Geheimtipp“ des Naturparks Insel Usedom. Obwohl relativ nah an den touristisch stark frequentierten Kaiserbädern Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin gelegen, ist das Naturschutzgebiet (NSG) „Mümmelkensee“ selbst manchem Einheimischen nicht bekannt. Dabei ist eine Wanderung dorthin so lohnend!

Unsere Wanderung beginnt am Haus des Gastes des Seebades Bansin an der Seebrücke. Der einstige Seesteg aus der Gründerzeit musste nach dem 2. Weltkrieg abgetragen werden. Erst in den 1990er Jahren wurde er wiederaufgebaut. Die heutige Bansiner Seebrücke ist 285 Meter lang. Hier kann man sich noch einmal den Ostseewind um die Nase wehen lassen, bevor wir zu unserer heutigen, rund acht Kilometer langen Wanderung aufbrechen.

Wir folgen zunächst der ausgeschilderten Wegweisung des Naturparkweges in nordwestlicher Richtung (Hinweis: Grüne Wegweiser mit weißer Beschriftung; Wegemarken: Weiße quadratische Schilder mit blauem Balken). Zunächst geht es ein Stück die Strandpromenade entlang. Am Ende der Ortschaft begeben wir uns auf einen Pfad durch das kiefernreiche Küstenwäldchen, der parallel zum Strand verläuft. Hier eröffnen sich immer wieder schöne Blicke von der Steilküste auf die Ostsee. Das Forsthaus am Langen Berg lädt zur Einkehr und Erfrischung ein. Rund einen Kilometer nachdem wir Bansin verlassen haben, biegen wir den Wegweisern folgend, links ab. Auf dem ausgeschilderten Naturparkweg - er verbindet alle sieben Naturparke des Landes miteinander – wandern wir bis zum Lehrpfad des bereits 1957 unter Naturschutz gestellten Mümmelkensees.

Wir genießen unsere Wanderung unter dem schattigen Laubdach z. T. recht alter Buchen und kommen nach rund 1,5 Kilometern am Naturlehrpfad an, dem wir rechts abbiegend um den Mümmelkensee folgen. Wer nun meint, an einen kleinen klaren Waldsee zu gelangen, der zum Baden einlädt, der irrt sich. Der Mümmelkensee ist auf bestem Wege zum Moor zu werden. Er wird ausschließlich von Regen- und Schmelzwasser gespeist und hat weder Zu- noch Abfluss. Die kleine offene Wasserfläche des Sees ist umgeben von schwankenden Torfmoosrasen, die keinesfalls betreten werden dürfen. Ein Moorsteg des Naturparkes ermöglicht tiefe „Einblicke“ in diese so schwer zugängliche, schwankende Welt der Moore.

Die Mächtigkeit der Torfschichten reicht von vier Metern am Moorrand bis zu 15 Metern im Zentrum des Moores. Dem geübten Beobachter fällt sofort der ganz andere Charakter des Regenmoores Mümmelkensee gegenüber den meist nährstoffreicheren Niedermooren des Thurbruchgebietes oder der Niedermoorwiesen an Haff und Peenestrom auf.

Am Mümmelkensee blüht die gelbe Teichrose, landläufig auch als Mummel bezeichnet, die dem Gebiet den aus dem Niederdeutschen „dat Mümmelken“ entlehnten Namen gab. Charakteristisch für das Moor sind aber das fruchtende Wollgras und Sumpfporst. Hier gedeihen aber auch botanische Raritäten wie die Blasenbinse oder der im Mai blühende Fieberklee. Auffallend ist die Vielfalt an Libellen, die den Luftraum elegant durchkreuzen. Auch der ein oder andere Falter gaukelt über das idyllische Moor. Wir können vom Moorsteg aus den seit etwa 10.000 Jahren anhaltenden Prozess der Seenverlandung nachvollziehen. In das offene Wasser schieben sich Torfmoose vor. Sie bereiten den Boden für höhere Pflanzen wie Seggen oder Fieberklee. Es folgen erste Weidengebüsche und schließlich Birken und Kiefern, die zum festen Land hin vermitteln.

Wir setzen unseren Weg auf dem Lehrpfad um das Moor fort und gelangen an eine kleine Schutzhütte. Durch die Erlen und Moorbirken haben wir manch schönen Blick auf das Moor. Moore sind nicht nur ein ganz spezieller und wichtiger Lebensraum für die hier lebenden Pflanzen und Tiere. Sie sind als Wasserspeicher bedeutsam und auch für den Klimaschutz immens wichtig, da in Mooren klimarelevanter Kohlenstoff gebunden und abgelagert wird. An all das denken wir, während wir in der kleinen Schutzhütte am anderen Moorufer rasten.

Doch nun wird es Zeit für den Rückweg nach Bansin: Vom Südzipfel des Mümmelkensees nehmen wir den relativ breiten Waldweg, der nach Süden führt und folgen den Wanderwegsschildern nach Bansin. Dieser Wanderweg gehört nicht mehr zum Naturparkweg, sondern ist ein lokaler Wanderweg. Er führt uns durch den südöstlichen Teil der abwechslungsreichen Waldlandschaft der Sonneninsel Usedom. Am Ende des durch den Laubwald führenden Waldweges treffen wir auf den asphaltierten Fischerweg. Wir biegen links ab und erreichen nach wenigen hundert Metern wieder die Seebrücke, den Ausganspunkt unserer heutigen Wanderung.

Abschließend noch ein Tipp:

An jedem zweiten Freitag in den Monaten Mai bis Oktober 2023 haben Sie Gelegenheit, an einer von RangerInnen des Naturparks Insel Usedom geführten, naturkundlichen Wanderung zum Naturschutzgebiet „Mümmelkensee“ teilzunehmen. Treff ist um 09:30 Uhr am Haus des Gastes in Bansin.

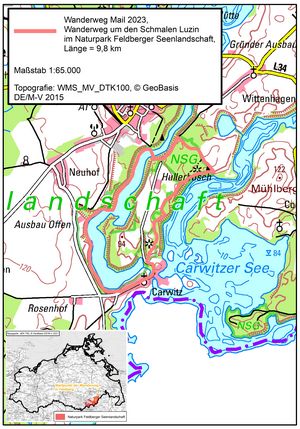

Wanderweg des Monats Mai

Am Schmalen Luzin: Entdeckungen in der Feldberger Seenlandschaft

Unser Wanderweg des „Wonnemonats“ Mai führt über eine Strecke von etwas mehr als zehn Kilometern um den Schmalen Luzin. Bitte beachten Sie, dass in unseren Rundwanderweg die Nutzung der Luzin-Fähre eingebunden ist und die Runde nur während der Betriebszeiten der Fähre auch als Runde funktioniert.

Ausgangspunkt unserer Wanderung ist der Parkplatz oberhalb der Feldberger Luzin-Fähre. Von dort aus führen uns 105 Stufen hinunter zum Seeufer. Die kleine Fähre gibt es schon seit 1907. Heute gilt sie als eine der letzten handbetriebenen Fähren überhaupt. Der Schmale Luzin ist an dieser Stelle etwa 200 Meter breit und misst an der tiefsten Stelle 19 Meter.

Die Fähre links liegenlassend folgen wir dem Weg unmittelbar am Ufer des Schmalen Luzins nach Süden in Richtung Carwitz (4 km). Die steilen Uferhänge sind mit Buchen, Eichen und Winterlinden bewachsen. Die oft urwüchsigen alten Bäume zeugen von der früheren Nutzung des Waldes als Hudewald. Einst trieben die Bauern der Umgebung hier ihr Vieh in den Wald.

Immer wieder öffnen sich herrliche Blicke auf den waldgesäumten Schmalen Luzin, der eine wahre Perle unter den Seen Mecklenburg-Vorpommerns ist. Das klare Wasser bildet einen herrlichen Kontrast zum Frühlingsgrün des Laubwaldes, der nun im Mai vom Gesang der Vögel erfüllt ist. Nach rund zwei Kilometern ist das sogenannte Schmal, die schmalste Stelle des Luzins, erreicht. Die dortige Wiese, nach ihrer ursprünglichen Nutzung Ziegenwiese genannt, ist eine beliebte Badestelle für Anhänger der Freikörperkultur. Der bald darauffolgende Karrengrund erhielt seinen Namen von den Bewohnern des oberhalb vom See liegenden Dorfes Neuhof: Sie mussten in längst vergangenen Tagen ihr Wasser aus dem See holen und es mühsam die steilen Hänge zum Dorf hinauf karren.

Die Zeit vergeht auf unserem vom Laubwald überdachten schmalen Uferweg wie im Fluge und schon bald ist am Südufer des Schmalen Luzins das malerische Örtchen Carwitz auszumachen. An der Badestelle des Ortes verlassen wir den Uferweg und begeben uns den Hang hinauf in das Dorf. Nach rund 200 Metern erreichen wir einen Friedhof. Hier findet sich die letzte Ruhestätte des Schriftstellers Hans Fallada (1893 - 1947). Sein Carwitzer Wohnhaus, in dem er von 1933 bis 1944 lebte, erreichen wir, indem wir an der Kreuzung hinter der Bäk rechts abbiegen. Schilder weisen darauf hin. Bekannte Werke aus Falladas Feder sind „Kleiner Mann, was nun“ und „Geschichten aus der Murkelei“. Übrigens war Hans Fallada nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges auch der erste Bürgermeister von Feldberg.

Bevor wir unseren Weg zum Hauptmannsberg fortsetzen, bieten sich in Carwitz zahlreichen Möglichkeiten zur Einkehr und Stärkung. Mit neuem Tatendrang setzen wir unseren Weg hinter der Bäk links abbiegend fort. Über die Bäk erfolgt der Abfluss des Schmalen Luzin in den Carwitzer See. Nach weiteren 400 Metern biegen wir hinter einem kleinen Parkplatz rechts auf den Lehrpfad über den Hauptmannsberg ein. Nachdem wir einen Anstieg von fast vierzig Metern gemeistert haben, ist mit dem Hauptmannsberg der höchsten Punkt unserer Wanderung erreicht. Auf einer Sitzgelegenheit, direkt neben einem bronzezeitlichen Hügelgrab, genießen wir bei einer kleinen Verschnaufpause die herrliche Aussicht auf den Zansen (links) und den Carwitzer See (rechts). Von hier aus folgen wir weiter dem Lehrpfad, auf dem großformatige Schautafeln Informationen zur Landschaft und zur Flora und Fauna des Gebietes bereithalten.

Das Gebiet des Hauptmannsberges ist bereits seit dem 14. Jahrhundert waldfrei. Die Bauern des Umlandes holzten die Bäume zur Brennholz- und Ackergewinnung ab. Später wurde das Gebiet als Weide genutzt und so die Waldentwicklung unterbunden. Auf Grund des lange waldfreien Zustandes und einem von Natur aus nährstoffarmen Boden, konnten sich hier Magerrasen entwickeln, die wegen des Vorkommens seltener Pflanzen als besonders wertvoll gelten.

In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde die Beweidung des Gebietes eingestellt. Büsche und Bäume eroberten nach und nach das Gebiet des Hauptmannsberges zurück. Um diese Entwicklung zu stoppen, wurden Landschaftspflegemaßnahmen ergriffen. So soll der spezifische Offenlandcharakter des Gebietes mit seiner besonderen Tier- und Pflanzenwelt erhalten werden, ebenso wie die herrlichen Ausblicke auf die umliegenden Seen. Heute wird das Gebiet wieder durch Schafe und Ziegen der Schäferei vom Hullerbusch beweidet. Über den Weiden jubilieren Lerchen am Himmel und in der Weidelandschaft lassen sich noch die immer seltener werdenden Braunkehlchen und Neuntöter beobachten.

Eine besonders schöne Aussicht haben wir, von einer Schutzhütte aus, die nach weiteren 700 Metern erreicht wird. Genießen Sie den phantastischen Blick über den Zansen in Richtung Uckermark. Mit jedem weiteren Schritt unserer Wanderung in Richtung Hullerbusch verändert sich die Landschaft wieder. Offene Bereich werden allmählich weniger und kleiner, fast unmerklich nehmen Büsche und Bäume zu bis wir schließlich wieder durch Wald wandern.

Rund einen Kilometer nach der Schutzhütte treffen wir auf eine Wegegabelung. Diejenigen, die bereits jetzt ihre Wanderung beenden möchten, wenden sich nach links, um am Hotel Hullerbusch vorbei zur Fähre zu gelangen. Wir empfehlen aber, die Wanderung unbedingt fortzusetzen, denn nun folgt ein weiterer Höhepunkt unserer Wanderung: Es geht durch den Hullerbusch.

Nach rund 400 Metern erreichen wir den sogenannten Hünenfriedhof, eine Ansammlung großer Steine. Ob es sich dabei, wie überliefert, wirklich um eine alte Kultstätte handelt, ist nicht bewiesen. Eine Entstehung durch eiszeitliche Vorgänge erscheint wesentlich wahrscheinlicher.

Weiter geht es zum Zansenblick und zum Teufelsstein. Ein Müller versprach der Sage nach einst dem Teufel seine Seele, hielt sein Versprechen aber nicht. Daraufhin nahm der Teufel wutentbrannt einen Stein zur Hand, warf ihn hinter dem Flüchtenden her und hinterließ dabei seine Abdrücke auf dem Stein. Eine sachliche Erklärung für die vermeintlichen Abdrücke der Teufelskrallen finden Sie auf der Schautafel vor Ort.

Wir setzen unsere Wanderung fort und kommen an ein von einer nassen Randzone umgebenes Kesselmoor. Moore sind als Kohlenstoffspeicher nicht nur klimarelevant, sondern auch bedrohte Lebensräume, mit einer ganz speziellen Tier- und Pflanzenwelt. Ein Steg erlaubt uns einen Blick mitten hinein in das Moor, wo Sonnentau und Wollgräser auf schwankendem Grund gedeihen und Torfmoose das Wasser zurückhalten.

Wir setzen unseren Weg über einen Höhenrücken, den sogenannten Hünenwall, fort. Der Wall erstreckt sich vom Schmalen Luzin bis zum Zansen quer durch den Hullerbusch. Alten Überlieferungen nach, wurde der Wall von Hünen geschaffen. Doch auch hier gibt es eine sachliche Erklärung: Demnach handelt es sich um eine Satzendmoräne, eine spezielle Bildung der Eiszeit.

Nach ein paar Metern erreichen wir die Straße von Wittenhagen zum Hullerbusch. Hier geht es nach links und nach etwa einem Kilometer erreichen wir den Weg zur Fähre, mit der wir wieder an das Feldberger Ufer übersetzen. Ein Erlebnis der ganz besonderen Art!

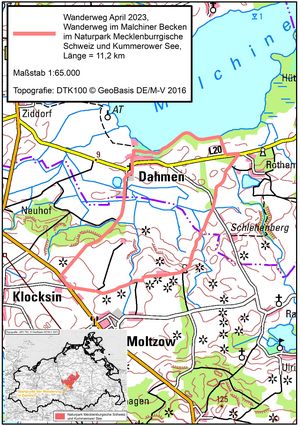

Wanderweg des Monats April

Im Herzen Mecklenburg-Vorpommerns: Wanderung im Malchiner Becken (ca. 11 km)

Mitten in Mecklenburg-Vorpommern liegt die Mecklenburgische Schweiz. Wer sich hier auf Schusters Rappen begibt, muss damit rechnen, dass es bergab und bergauf geht. Dafür wird der Wanderer mit einmaligen Ausblicken über eine abwechslungsreiche Landschaft belohnt.

Der Startpunkt unseres Wanderweges im Monat April liegt am Südufer des Malchiner Sees in Dahmen. Der See befindet sich knapp 60 Zentimeter über dem Niveau des Meeresspiegels, die angrenzenden Höhenzüge ragen dagegen gute 100 Meter in die Höhe.

Im Dorf gibt es verschiedene Übernachtungs- und Parkmöglichkeiten. Auch eine Gastronomie, ein Zeltplatz und ein Fischer sind hier angesiedelt.

Zunächst sollte man sich einen Blick auf die kleine, von außen recht unscheinbare, frühgotische Kirche gönnen. Am Südportal befindet sich eine Sonnenuhr aus der Zeit um 1500, die dem damaligen Pfarrer dazu diente, die richtigen Zeiten für die Gebete zu bestimmen.

Von der Kirche aus wandern wir zunächst inmitten von Wiesen in Richtung Süden auf einer schmalen, asphaltierten Straße, die in Dahmen „Klocksiner Damm“, in Klocksin jedoch „Dahmer Damm“ genannt wird. Nach etwa 300 Metern überqueren wir eine Brücke über den Dahmer Mühlenbach. Gleich links hinter der Brücke steht eine beeindruckende, mehrere hundert Jahre alte Eiche – ein Relikt aus der mittelalterlichen Hudewaldwirtschaft. Einige Meter weiter wird wieder eine Brücke überquert. Ab hier begleitet der Bach, der vor einigen Jahren renaturiert wurde, den Dahmer Damm bis an den Waldrand. Außerdem ließen sich hier Biber nieder, die einen Teil des Baches zu einem kleinen Teich aufgestaut haben.

Von nun an wird auf einer der wenigen, noch original erhaltenen Kopfsteinpflasterstraßen gewandert. Mit Verkehr ist nicht zu rechnen, da diese Straße kaum mit Fahrzeugen befahrbar ist. Nach einem halben Kilometer erreicht man den Klocksiner Gemeindewald, der sich an die steilen Hänge des Endmoränenzuges schmiegt. Aus den Hängen treten unzählige ockerhaltige Quellen aus und durchziehen das etwa 180 Hektar große Gebiet mit zahlreichen Bächen. Jetzt im Frühjahr ist der Waldboden mit einem Teppich von weißen und gelben Anemonen, dem violetten Hohlen Lerchensporn und vielen anderen Frühblühern bedeckt.

Gleich hinter dem Waldrand führt ein kurzer Stichweg zur ehemaligen Hellmühle, von deren altem Mühlenteich sich das Wasser kaskadenartig seinen Weg abwärts bahnt. Eine Infotafel informiert über die Geschichte der Mühle, auf der Rückseite gibt es Erläuterungen zu Frühblühern.

Wir setzen unsere Wanderung entlang des Damms in Richtung Süden fort. Von hier aus wird es nun etwas anspruchsvoller, da der Weg stetig bergauf führt. Nach etwa 400 Metern fallen die bloßen Wurzeln einer alten Rotbuche auf, rechterhand des Weges quillt das Wasser unter dem Damm hervor. Hier haben wir „Moder Witsch ehr Born“ („Mutter Weiß ihre Quelle“) erreicht, einen alten heiligen Ort, um den sich viele Sagen und Geschichten ranken. Weiter geht es die letzten Meter durch den Wald. Hinter dem Wald führt der Weg durch eine junge Kastanienallee, , die durchsetzt ist mit derzeit blühenden Schlehen und Wildpflaumen. Nach etwa 800 Metern erreicht man die Bundesstraße. Nun ist der Aufstieg geschafft. An der B 108 wenden wir uns nach links und wandern an den beiden Bauernhäusern vorbei. Hinter der Bushaltestelle biegen wir rechts ab auf die „Alte Plauer Landstraße“. Zur Geschichte dieser alten Straße, werden wir entlang des Weges weitere Informationen finden. Ab hier führt auch der Naturparkweg auf der Landstraße entlang und wird uns ein paar Kilometer begleiten. Doch zunächst wandern wir einen halben Kilometer in östliche Richtung weiter. Am ehemaligen Melkstand biegen wir rechts ab und folgen dem Weg weiter in Richtung Osten. Dabei kommen wir in der Nähe des kleinen idyllischen Friedhofs von Moltzow vorbei, mit altem Baumbestand am Rande eines Parks. Ein Abstecher hierhin lohnt sich. Wenn man die Gaststätte in Moltzow aufsuchen möchte, kommt man direkt daran vorbei. Von dort bis zum Gasthaus „Zur Kastanie“ sind es etwa 800 Meter.

Ab dem Abzweig zum Friedhof wechselt auch der Wegebelag. Nun geht es weiter auf Pflastersteinen. Am Klärwerk folgen wir dem Weg geradeaus weiter, rechts geht es nach Moltzow. Hinter einem kleinen jungen Wäldchen lockt eine Bank zum Ausruhen und den Ausblick zu genießen. Eine Infotafel informiert über den ehemaligen Kalkabbau in der Nähe.

Unser Weg führt uns aber weiter in Richtung Osten. Dabei kommen wir am Gehöft eines Bio-Bauern-Betriebes mit einem kleinen Hofladen vorbei. . Hier sollte man nicht verpassen, sich für die weitere Wanderung mit einem Eis zu stärken. Von nun geht der Weg auch stetig bergab. Links und rechts des Weges verstecken sich in den Feldgehölzen bronzezeitliche Hügelgräber, ein Zeichen dafür, dass dieses Gebiet frühzeitig besiedelt wurde.

Etwa 400 Meter hinter dem Gehöft verlassen wir den Naturparkweg und halten uns links. Gleich an der Hecke hinter der Abzweigung steht ein historischer Wegweiserstein. Ein kleiner Rastplatz lädt zum Verweilen ein und eine Infotafel informiert über die Pflanzenwelt links und rechts des Weges. Nach Norden hin öffnet sich eine tolle Aussicht über das Malchiner Becken.

Die nächsten 1,5 Kilometer schlängelt sich der von Büschen und Bäumen gesäumte Weg stetig in nordöstliche Richtung bergab, bis wir auf eine kleine Asphaltstraße treffen. Hier steht ein weiterer historischer Wegweiserstein. Eine Rasthütte und eine Infotafel zur alten Plauer Landstraße laden zur Rast ein.

Wir wandern nun wenige Meter auf der Asphaltstraße und halten uns am Wege-Dreieck rechts. Der Weg führt uns weiter in Richtung Rothenmoor. Rechterhand öffnet sich der Blick über das Weideland. In der Ferne erkennt man den Neubau eines Gutshauses, das auf dem Standort des ehemaligen Dorfes Sagel errichtet wird. Dort in der Nähe befindet sich ein slawischer Burgwall und das idyllische Burgbachtal.

Unser Weg führt uns jedoch an Rothenmoor und Sagel vorbei und wir erreichen die L 20. Dort begeben wir uns auf den gegenüberliegenden straßenbegleitenden Radweg. Diesem folgen wir etwa 250 Meter in Richtung Westen und biegen dann rechts in Richtung See ab. Am See angekommen biegt der Wanderweg links ab und wir wandern die nächsten 1,5 Kilometer immer am See entlang, bevor wir den Zeltplatz von Dahmen erreichen und wir wieder an unserem Ausgangsort angekommen sind.

Auch wenn diese Wanderung im Frühling besonders bunt und abwechslungsreich ist, lohnt sie auch zu jeder anderen Jahreszeit!

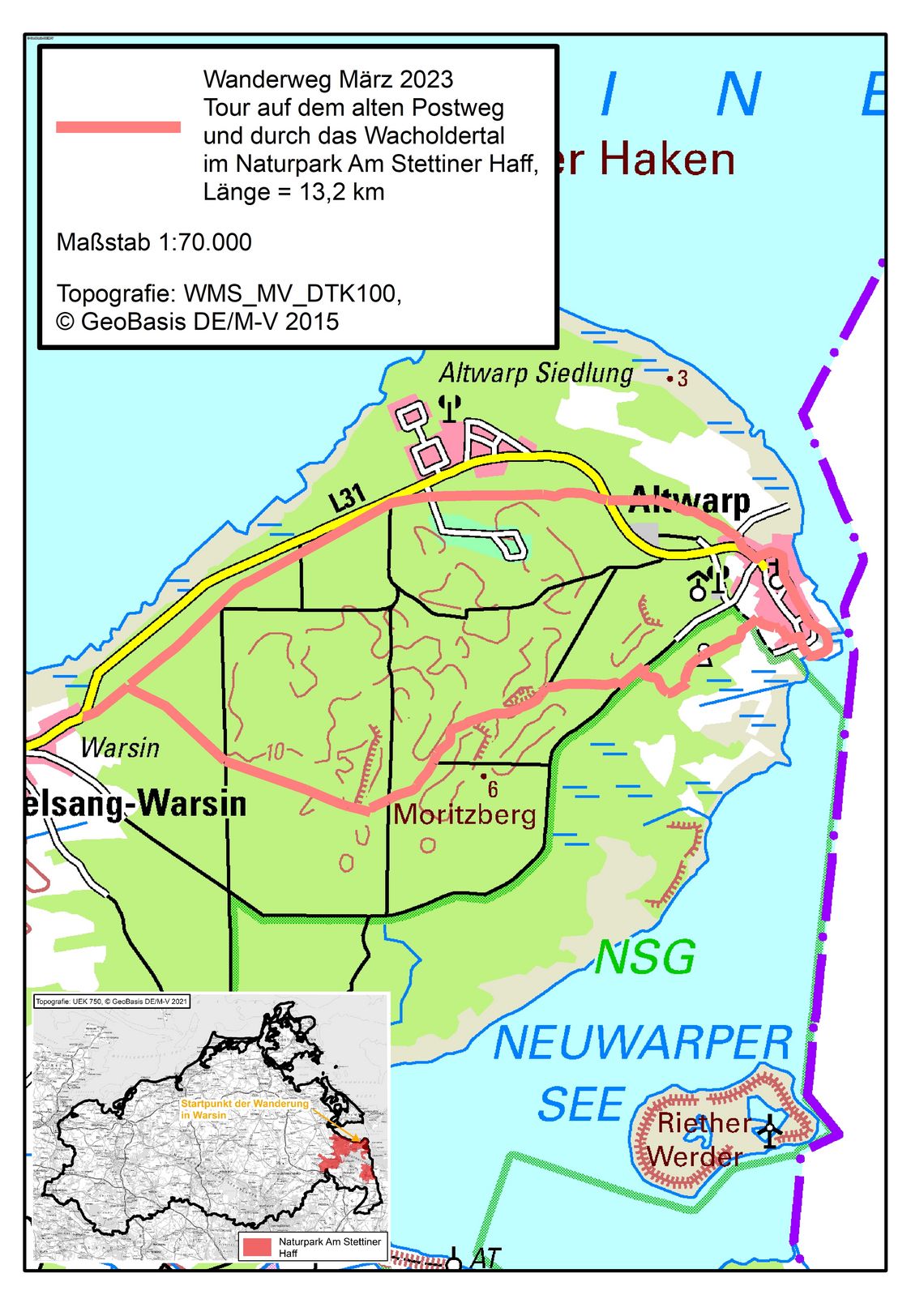

Wanderweg des Monats März

Wacholder, Sand und Wasser

Im März möchten wir Ihnen einen Wanderweg im äußersten Osten unseres Bundeslandes, im Naturpark „Am Stettiner Haff“ vorstellen. Dort wollen wir die Halbinsel am Südufer des Haffs erkunden.

Unser rund 13 Kilometer langer Wanderweg beginnt rund acht Kilometer östlich von Ueckermünde an der Bushaltestelle des kleinen Örtchens Warsin.

Wir folgen zunächst dem Wegweiser in Richtung „Alter Postweg". Kurz nach dem Ortsausgang macht die Straße an der alten Försterei eine Linkskurve. Hier verlassen wir die Straße und tauchen rechts abbiegend in den Kiefernforst ein. Dieser Weg war vor 1937 die einzige Verbindung zwischen Ueckermünde und Altwarp. Früher wurde die Post mit Postkutschen, teilweise auch zu Fuß durch den Wald nach Altwarp gebracht, was den Namen unseres ersten Wegeabschnitts erklärt. Lange Zeit war dieser Weg infolge der militärische Nutzung von Wehrmacht und Nationaler Volksarmee in Vergessenheit geraten. Wir erobern den nun mit einem gelben Dreieck gekennzeichneten Wanderweg auf „Schusters Rappen“.

Der Untergrund ist sandig. Das macht das Wandern angenehm. Es gibt nur wenige Baumarten, die mit dem Sandboden zurecht zu kommen. Die anspruchslose Kiefer schafft es mit ihrer Pfahlwurzel, auch tiefer gelegene Wasser-Ressourcen zu erschließen. Zusätzlich wirken ihre Nadelspitzen als Kondensationspunkte, d.h. sie fördern die Taubildung und dienen so der zusätzlichen Wassergewinnung. Zu den Kiefern gesellt sich die Sand-Birke, deren schlanker Wuchs ihr eine gewisse Eleganz verleiht. Die glatte, weiße Birkenrinde reflektiert das Sonnenlicht und schützt den Baum im Sommer vor Überhitzung. Diese Gefahr besteht im März noch nicht und so erfreuen wir uns am ersten zarten Frühlingsgrün.

Nach rund zwei Kilometern kommen wir an einigen starken Eichen vorbei, die nur dem Eingeweihten verraten, das sich hier einst die alte Försterei Düsterholz befunden hat. Wir überqueren die Landstraße und dann ist es nur noch rund ein Kilometer bis Altwarp. Das Fischerdorf - „Warp“ bedeutet so viel wie Ankerplatz - gilt als der nordöstlichste Festlandspunkt Deutschlands.

Aufgrund der Lage des 1136 erstmals urkundlich erwähnten Dorfes war die Region im letzten Jahrhundert stark vom Militär beeinflusst. 1938 wurde das Altwarp Teil eines Truppenübungsplatzes. Die Einwohner mussten ihr Dorf verlassen und wurden nach Neuwarp umgesiedelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrten die Bewohner zurück. 1952 wurde Altwarp dann erneut Militärstandort, zunächst für Teile einer Panzerdivision der Nationalen Volksarmee der DDR, später für eine Flugabwehr-Raketenabteilung und Einheiten der Luftverteidigung. Nach der deutschen Wieder-vereinigung wurde der Militärstandort 1991 endlich aufgelöst.

Und noch eines brachte des Fall des „eisernen Vorhangs“ 1990 mit sich: Den Schiffsverkehr nach Polen. Von Altwarp aus gibt es Schiffstouren mit dem Kutter „Lütt Matten“ nach Nowe Warpno (Neuwarp) in Polen sowie Ausfahrten auf das Haff.

Doch wir genießen im kleinen Binnenhafen die Ruhe und den herrlichen Blick über den See nach Nowe Warpno bevor wir unseren Weg fortsetzen. Am blauen Kapitänshaus biegen wir links ab und erreichen kurz nach Verlassen des Ortes die Altwarper Binnendünen, die Teil eines 1.460 ha großen Naturschutzgebietes sind. Die 15 m hohen Dünenzüge suchen mit ihrer Nord–Süd Ausdehnung von gut 2,5 km ihresgleichen. Sie entstanden zum Ende der letzten Eiszeit durch aufgewehte Sande.

Dieser deutschlandweit äußerst seltene Landschaftstyp der Binnendüne beherbergt eine ganz eigene, stark bedrohte Tier- und Pflanzenwelt. Sie können ja einmal Ausschau halten nach dem Sandohrwurm, der Dünenspringspinne oder der Soldatensegge. Doch zunächst genießen wir von der Höhe aus die Aussicht über den Neuwarper See, während über uns die Heidelerche singt.

Durch das sogenannte Nachtigallenwäldchen mit seinen alten Eichen erreichen wir die für den Kfz-Verkehr gesperrte Südstraße. Wir biegen links ab und sehen wenige hundert Meter südlich der Straße einen Ehrenfriedhof für die während des 2. Weltkrieges zu Tode gekommenen russischen Kriegsgefangenen.

Wir setzen unseren Weg auf der Südstraße fort und folgen dann dem Wegweiser rechts abbiegend zum Wacholdertal. Wieder führt der Weg durch stille Kiefernforsten. Nun im März regen sich die Meisen, Spechte trommeln allenthalben und der feine Gesang der Goldhähnchen klingt in den Ohren. Das Gelände ist hügelig. Wir wandern über aufgeforstete und bewachsene Dünen! Hier bedecken Flechten, Moose, Blaubeeren, Besenheide, Kiefern und Wacholder den Boden und verhindern so die Bodenerosion.

Nach ca. einem Kilometer erreichen wir das Wacholdertal. Der Wacholder mit seinem zypressenartigen Wuchs ist immergrün und zeugt von einer historischen Landnutzung. In früheren Zeiten wurde das Vieh zur Weide in den Wald getrieben. Während die meisten Pflanzen gefressen wurden, verstand es der Wacholder, sich mit seinen Nadeln vor Verbiss zu schützen. Entstanden ist dieses seltene Waldbild, wo sich zwischen hochaufragenden Kiefernstämmen elegante alte Wacholder recken, z.T. ist die Fläche waldfrei und der Wacholder gibt der Fläche ein parkartiges Aussehen. Auch dies ist nicht nur eine außergewöhnliche Landschaft, sondern Lebensraum einer ganz speziellen Tierwelt. Neben zahlreichen Insekten fühlen sich hier insbesondere Eidechsen wohl.

Während wir unseren Weg der Markierung dem gelben Dreieck folgend fortsetzen, kommen wir am Moritzberg, der mit 25 m die höchste Erhebung der Landzunge ist, vorbei. Unnötig zu erwähnen, dass es sich hierbei ebenfalls um spärlich bewachsene aufgewehte Sande handelt, von deren Kuppe man abermals einen schönen Blick auf den Neuwarper See hat.

Wir setzen unsere Wanderung durch eine Kiefernschonung fort, folgen dann dem Hauptweg und biegen schließlich immer dem gelben Dreieck folgend nach rechts ab und erreichen nach knapp einem Kilometer wieder Warsin, den Ausgangspunkt unserer Wanderung.

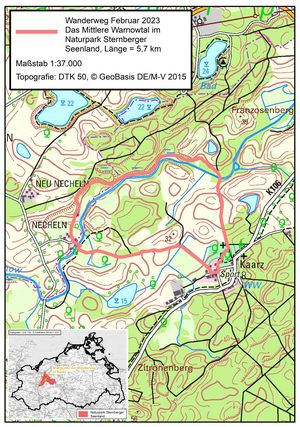

Wanderweg des Monats Februar

Mittleres Warnowtal

Der Wanderweg des Monats Februar führt in das “Mittlere Warnowtal”, mitten hinein in die bewegte Sternberger Endmoränenlandschaft. Er beginnt an der Straße am neuen Park in Kaarz. Den Ort erreicht man am besten mit dem Auto über die B 192 / B104. Zwischen Sternberg und Brüel biegt man in der Gemeinde Weitendorf nach Süden ab und erreicht schließlich Kaarz, den Ausgangspunkt unserer Wanderung.

Kaarz wird von einem im Jahr 1873 im neoklassizistischen Stil erbauten Herrenhaus geprägt, das von einem gepflegten Landschaftspark umgeben ist. Der Park beherbergt einige stattliche, exotisch anmutende Bäume. Unser Wanderweg ist mit einem grünen Schrägbalken gekennzeichnet. Zunächst führt der rund sieben Kilometer lange Rundwanderweg an den prächtigen Mammutbäumen des Parks vorbei zu einer Birkenallee, der wir folgen. Nach rund 850 Metern Wegstrecke, tauchen in ein kleines Bruchwäldchen ein und überqueren die Warnow. Wussten Sie, dass die Warnow in Grebbin bei Parchim entspringt und nach rund 150 Kilometern bei Warnemünde in die Ostsee mündet? Der Name Warnow ist slawischen Ursprungs und bedeutet so viel wie Rabenfluss.

Kurz nach der Querung der Warnowbrücke biegen wir scharf links ab auf einen Pfad, der einige Kilometer unmittelbar dem Warnowlauf folgt. Dieser Weg wurde früher als Schulweg genutzt. Im einstigen Hütthof, einem Ort, der heute nicht mehr existiert, war über Jahrzehnte (etwa 1875-1946) eine Schule für die Dorfkinder aus der Umgebung betrieben worden.

Auf unserem Weg können wir nicht nur die Warnow sehen, sondern auch genutzte und ungenutzte Wiesen, die immer mehr von der Natur zurückerobert werden. Wiesen nördlich unseres Weges werden mit Robustrindern der Rasse Saler extensiv beweidet.

Wir erreichen den sogenannten „Grünen Winkel“, so nennen die Einheimischen die buchenbestandenen Steilhänge des Warnowtales. Im März sind hier die blauen Blüten des Leberblümchens zu entdecken.

Wir setzen unseren Weg durch das romantisch anmutende Warnowtal fort. Doch so romantisch uns die Steilhänge auch erscheinen mögen, die forstliche Nutzung ist an den steilen Hängen schwierig. In den alten Buchen zeugen große Höhlen von der Anwesenheit des Schwarzspechtes. Im Februar können wir seine kräftigen Balzrufe und das markante Trommeln häufig vernehmen. Auch die Fraßspuren des Bibers sind immer wieder an den Gehölzen im Tal zu entdecken. Es ist noch gar nicht so lange her, dass der Biber vom Aussterben bedroht war. Heute sind die Bestände des tierischen Wasserbauers im Land wieder erfreulich gewachsen.

Während wir unseren Weg parallel zur Warnow fortsetzen, stoßen wir auf ein kleines Quellmoor. Da das Wasser nicht direkt ablaufen kann, entsteht eine überstaute Fläche, auf der Pflanzenreste unter Luftabschluss zu Torf werden.

Nachdem wir den Wald hinter uns gelassen haben, wandern wir an der kanalisierten Warnow entlang. Durch das Unterlassen der Krautung soll die natürliche Flussdynamik der Warnow bis hin zur Mäanderbildung wieder gefördert werden. So werden Sie auf ihrer Route Zeugen der Landschaftsentwicklung. Eine Flusslandschaft, die ihr Antlitz stetig verändert.

Da die nördlichen Hänge an dieser Stelle recht trocken sind, konnten sich Halbtrockenrasen entwickeln. Hier finden wir auch eine herrliche alte Streuobstwiese. Sie wirkt mit ihren alten Obstbäumen fast wie aus der Zeit gefallen. Besonders schön ist die Streuobstwiese zur Obstbaumblüte im Mai.

Wir erreichen das herrlich gelegene, 1445 erstmals als Rittergut erwähnte Alt Necheln mit seinem denkmalgeschützten Bauernhof. Vorbei am restaurierten Gutshaus, das vor dem 1. Weltkrieg erbaut wurde, verlassen wir Alt Necheln über eine kleine Warnowbrücke. Sie trägt zwei Holzschnitzereien und den etwas seltsamen Namen „Zweimännerbrücke“, da sie von zwei Enthusiasten nach 1990 komplett neu aufgebaut worden war.

Der Weg führt weiter über gekoppelte Wiesen, auf denen die uns schon bekannten Saler-Rinder weiden. Drei junge Eichen und eine Schautafel machen uns am Wegesrand auf das im 18. Jahrhundert aufgegebene Rittergut Weselin aufmerksam.

Im weiteren Verlauf unserer Wanderung stoßen wir auf einige Sölle. Diese, auch als „Augen der Landschaft“ bezeichneten Wasserlöcher, sind Spuren der Eiszeit. Heute erfüllen sie wichtige ökologische Funktionen in der Agrarlandschaft, von der Wasserrückhaltung bis zur Lebensraumfunktion für Frösche, Vögel und viele andere mehr.

Nun können wir schon das Ziel und den Ausgangspunkt unserer rund sieben Kilometer langen Wanderung erkennen: Das Dorf Kaarz. Wie wäre es jetzt mit einem Kaffee im Schloss Kaarz, wo man gern Gäste empfängt und mit einer kleinen Gastronomie aufwartet. Dann können wir die Eindrücke des heutigen Tages auf dem Wanderweg des Monats Februar ja noch einmal Revue passieren lassen.

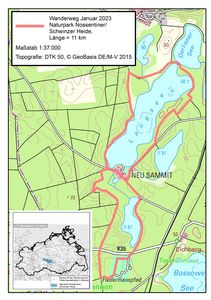

Wanderweg des Monats Januar

Nossentiner/ Schwinzer Heide

Im Januar möchten wir Ihnen einen Wanderweg im Herzen Mecklenburg-Vorpommerns, genauer im Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide, vorstellen. Der Slogan des Naturparks lautet „Weite Wälder, stille Seen“. Dieses Motto könnte auch über unserem Wanderweg stehen.

Um zum Ausgangspunkt der Wanderung zu gelangen, fahren Sie über die B 103 nach Bossow, südlich von Krakow am See. Dort biegen Sie auf die Verbindungsstraße Bossow – Neu Schwinz ein, überqueren einen Bahnübergang und finden ca. 400 Meter weiter am ausgeschilderten Fledermauspfad des Naturparks Nossentiner/Schwinzer Heide Parkmöglichkeiten.

Hier gilt es nun die Wanderschuhe anzuziehen, den Rucksack zu schultern und schon kann es losgehen. Vor uns liegen elf abwechslungsreiche Kilometer, die übrigens zu jeder Jahreszeit ein herrliches Wandererlebnis bieten.

Wir überqueren die Straße und starten gegenüber dem Fledermauspfad. Hier tauchen wir in einen Mischwald ein und wandern am Ufer des Krummen Sees auf einem lauschigen Waldweg nach Norden. Auch und gerade in dieser ruhigen Winterzeit eröffnen sich immer wieder herrliche Blicke. Wir genießen die winterliche Stille und den kleinen Waldsee.

Am Nordufer des Sees stößt unser Wanderpfad auf einen Hauptwaldweg, dem wir links abbiegend bis zur Ortschaft Neu Sammit folgen. Wir durchwandern das Örtchen, das am Südufer des Langsees liegt. Wenn wir an einer Wendeschleife angekommen sind, folgen wir der Beschilderung des „Naturparkweges“ in nördlicher Richtung nach Alt Sammit.

Wieder führt uns der Wanderweg über Heidesand, dieses Mal auf einer alten Uferterrasse, an einem langgestreckten Waldsees entlang. Der Name des Sees - Langsee - verrät bereits seine Form. Immer wieder stoßen wir auf diesem Abschnitt unserer Wanderung auf kleine, beschilderte Stationen mit so geheimnisvollen Namen wie „Wolfsgrube“ oder „Hexenwinkel“. Doch wir verraten noch nicht, was sich hinter den ungewöhnlichen Namen verbirgt, das müssen Sie sich schon selbst erwandern.

Sie kommen u.a. auch am Wohn- und Arbeitsort des ehemaligen Fischers und einer in Vorzeiten an diesem See ansässigen Kalkbrennerei vorbei. Informationen finden Sie gut aufbereitet auf den jeweiligen Tafeln. Sie werden staunen, wie viele Spuren der Vergangenheit sich hier zwischen Wald und Wasser verbergen.

Alt Sammit befindet sich bereits in Sichtweite, aber wir verlassen den Weg. Durch die unbelaubten Bäume schimmert das Wasser des Kemmlower Sees. Wir folgen der Fahrspur in östlicher Richtung und durchqueren einen zu dieser Jahreszeit gut mit Wasser gespeisten Erlenbruchwald. Schon erstaunlich, wie die Erlen auf diesem Standort zurechtkommen. Das Geheimnis liegt in den Wurzeln: In den oberen Bodenbereichen bilden die Erlen Wurzelknöllchen, stecknadelkopf- bis apfelgroße Anschwellungen aus kurzen, dicken, gabelig verzweigten Wurzeln. Sie beherbergen symbiotisch mit der Erle lebende und Luftstickstoff bindende Bakterien.

Der Wald wird von Feuchtwiesen unterbrochen, die den Blick wieder frei geben. Eine kleine Waldwiese rechterhand wird vom Naturpark mit Hilfe europäischer Fördermittel ganz besonders gepflegt. Im Juni blühen hier herrliche und vor allem immer seltener werdende Orchideen. Am markierten Abzweig führt der Weg weiter in östliche Richtung. Eine kleine Brücke führt über den Verbindungsgraben, der den Abfluss vom Langsee zum Derliner See gewährleistet. Im nördlichsten Bereich des Langsees treffen wir u.a. auf den großen Wurzelteller einer umgestürzten Pappel, der das Erdreich mit aufriss und erkennen an den hellen Erdklumpen den Kalk im Untergrund. Der Kalk ist wichtig für die Orchideen und in der Vergangenheit wurde er von den Altvorderen gebrannt und als Baumaterial und Dünger genutzt.

An einer alten Badestelle und entlang des von Schwarzerlen gesäumten Ufers, führt uns der Weg in südlicher Richtung am Ostufer des Sees entlang. Sichtbar werden verschiedene Waldtypen. Der versumpfte Erlenbruchwald am Rand des Sees und der Kiefernforst auf den kargen Sandböden. Hier im Sanderbereich gilt die Kiefer als „Brotbaum“ der Forst. Die Kiefern verströmen wohlriechende ätherische Öle. Sie sorgen für den typischen Waldduft und sind bakterienhemmend und somit wesentlich verantwortlich für die sprichwörtliche gesunde Waldluft. Heute findet die Kiefer sogar Anwendung bei Aromatherapien.

Vor uns ist nun bereits die Zufahrtstraße von der B103 nach Neu Sammit erkennbar. Als Wanderer halten wir uns an den Wegeverlauf im unmittelbaren Uferbereich des Langsees und folgen dem buchengesäumten, romantischen, schmalen Pfad bis Neu Sammit.

In Neu Sammit ist ihnen wahrscheinlich schon zu Beginn unserer Wanderung das alte Jagdschloss von 1887, aufgefallen. Heute ist es eine moderne Jugendbegegnungsstätte, doch willkommen sind Gäste jeden Alters. Auf dem weitläufigen Gelände befindet sich auch einer von zehn Sternenbeobachtungsplätzen des Naturparks Nossentiner/Schwinzer Heide. Die Winterlinde im Park gehört mit ihren 4,60 Metern Stammumfang zu den ältesten Naturdenkmälern der Region.

Auffallend ist eine blaue Pferdeskulptur an der Zufahrt. 2006 war sie Teil einer Kunstausstellung zum Dresdener Stadtjubiläum. Warum man die Skulptur das „blaue Rheingaspferd“ nennt und sie von Dresden nach Neu Sammit gelangte, dass erfahren Sie auf einer Tafel des Naturparks Nossentiner/Schwinzer Heide.

Außerhalb des Parks stoßen wir auf den ehemaligen Eiskeller des Dorfes. Er war früher wichtig für die Schlossbewohner, um vor Erfindung des Kühlschranks länger im Jahr kühlendes Natureis zur Verfügung zu haben. Heute ist er Fledermausquartier und bedeutsam für den Artenschutz.

Wir setzen unsere Wanderung fort und erreichen wieder die uns schon bekannte Wendeschleife am Nordwestende des Dorfes. Dieses Mal biegen wir links ab und kommen an der Waldschule „Klaabüsterul“ vorbei. Auf der Freifläche kann man nicht nur mit Naturutensilien aktiv werden, klettern und balancieren, sondern auch so einiges über den Wald und die Natur lernen. Insbesondere Kindergruppen gehen hier gern zur Schule. Eine unscheinbare aber jagdlich genutzte kleine Lichtung wird umrundet und wir folgen dem geschwungenen Waldweg in Richtung des Krummen Sees, den wir durch die Bäume schon erahnen können. Auf einem gut kenntlichen und befahrenen Waldweg erreichen wir wieder die Kreisstraße nach Dobbertin. Wir überqueren sie und wandern geradeaus weiter bis zu einem Abzweig. Hier folgen wir der Markierung „Naturparkweg“, die uns wieder zurück zum Fledermauspfad führt. In den Bunkern der Volkspolizei der DDR haben mehrere Fledermausarten Unterschlupfmöglichkeiten gefunden und verschiedene Stationen auf dem Fledermauspfad bereichern unser Wissen über diese überaus spannende Tierartengruppe.

Bei so viel Abwechslung, Natur und Information verging die Zeit wie im Flug und wir haben elf Kilometer zurückgelegt. Einfach herrlich und empfehlenswert dieser Wanderweg des Monats Januar!